JX金属株の下落が止まらない状況が続いていますが、この株式についてじっくり分析してみましょう。

JX金属は、ENEOS系の非鉄金属企業で、銅を中心とした金属の先端素材メーカーです。

Youtube動画本編「JX金属株の下落が止まらない理由と買いポイントを解説します」

🔊 音をオンにして見る

JX金属の会社概要と魅力

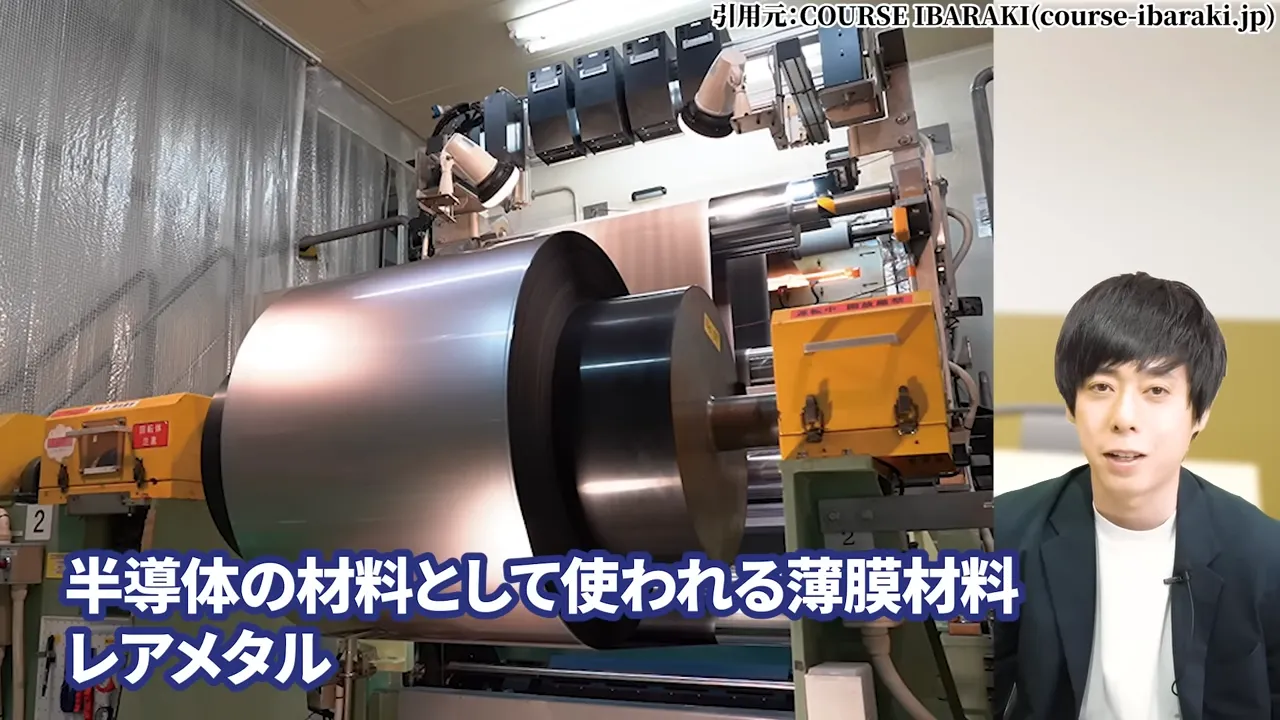

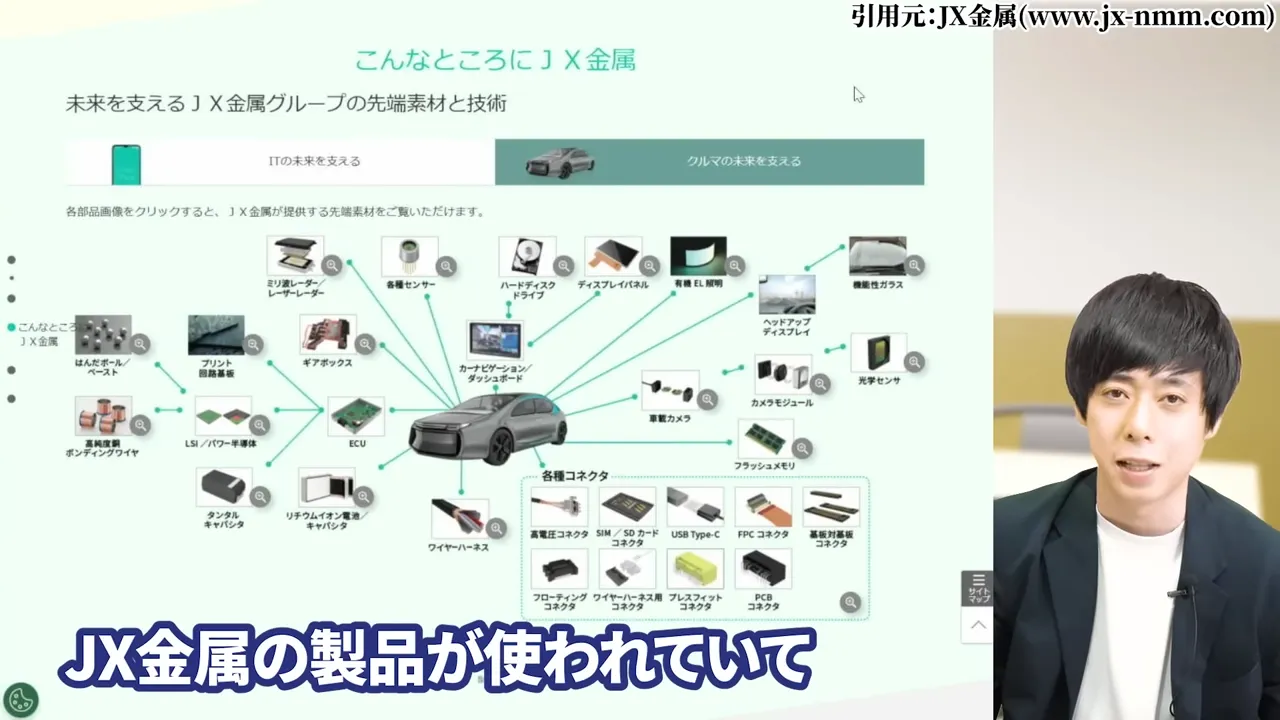

元々は銅鉱山の開発から始まり、金属の精錬から半導体材料として使われる薄膜材料、レアメタル、情報通信機器の機能性材料、金属リサイクルなどを手がけています。

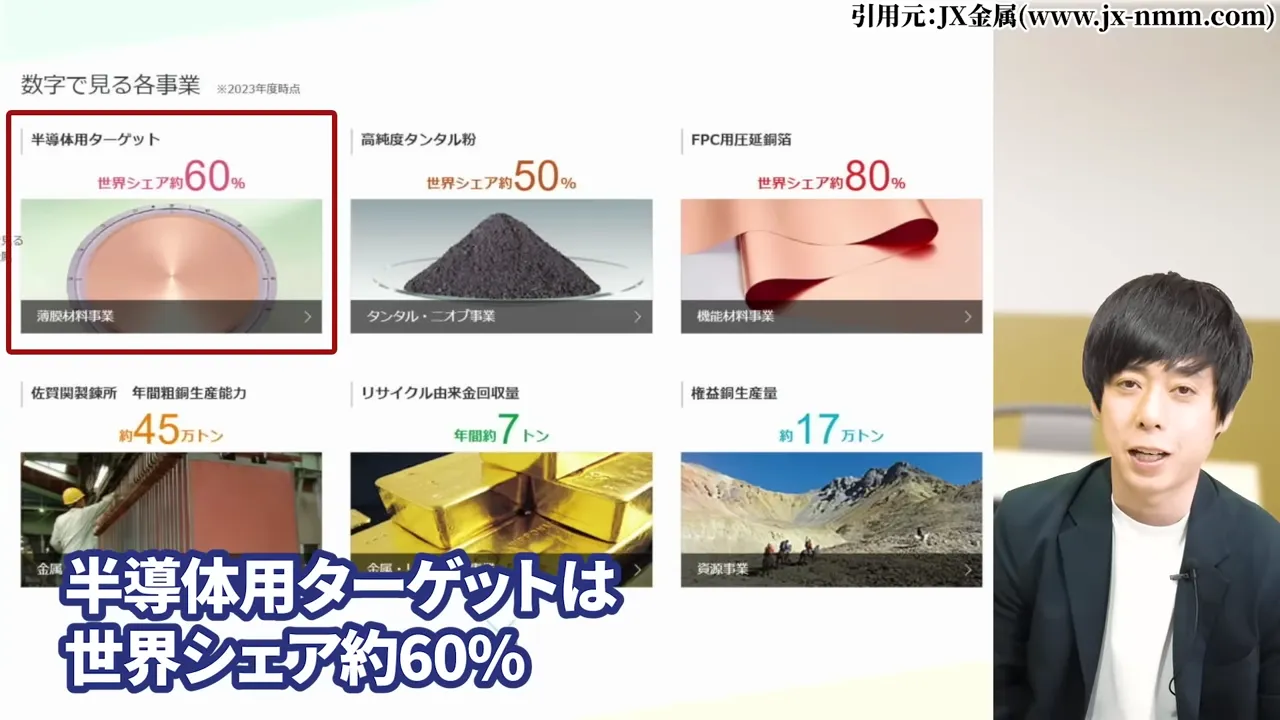

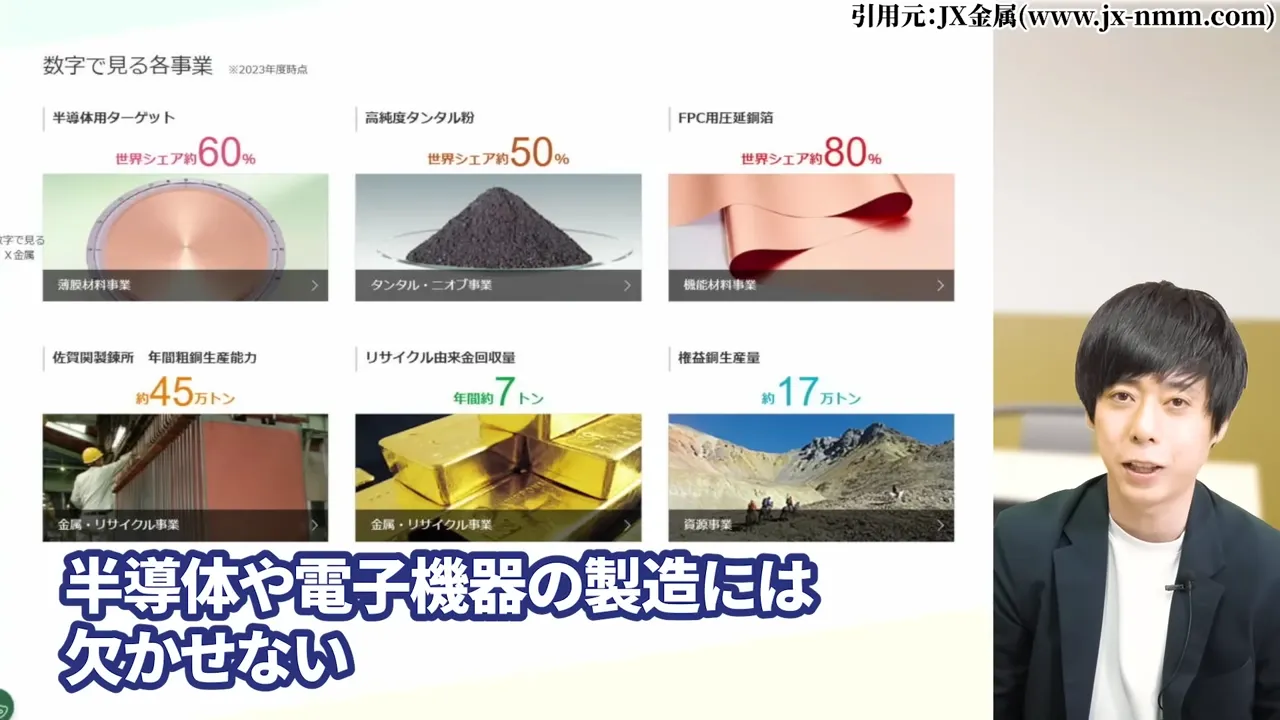

世界シェアが高い商品も複数有しており、半導体用ターゲットは世界シェア約60%、半導体や電子デバイスに使われるタンタル・ニオブ材料に関しても世界シェア約50%、銅の薄い膜である銅箔については世界シェア約80%を誇ります。

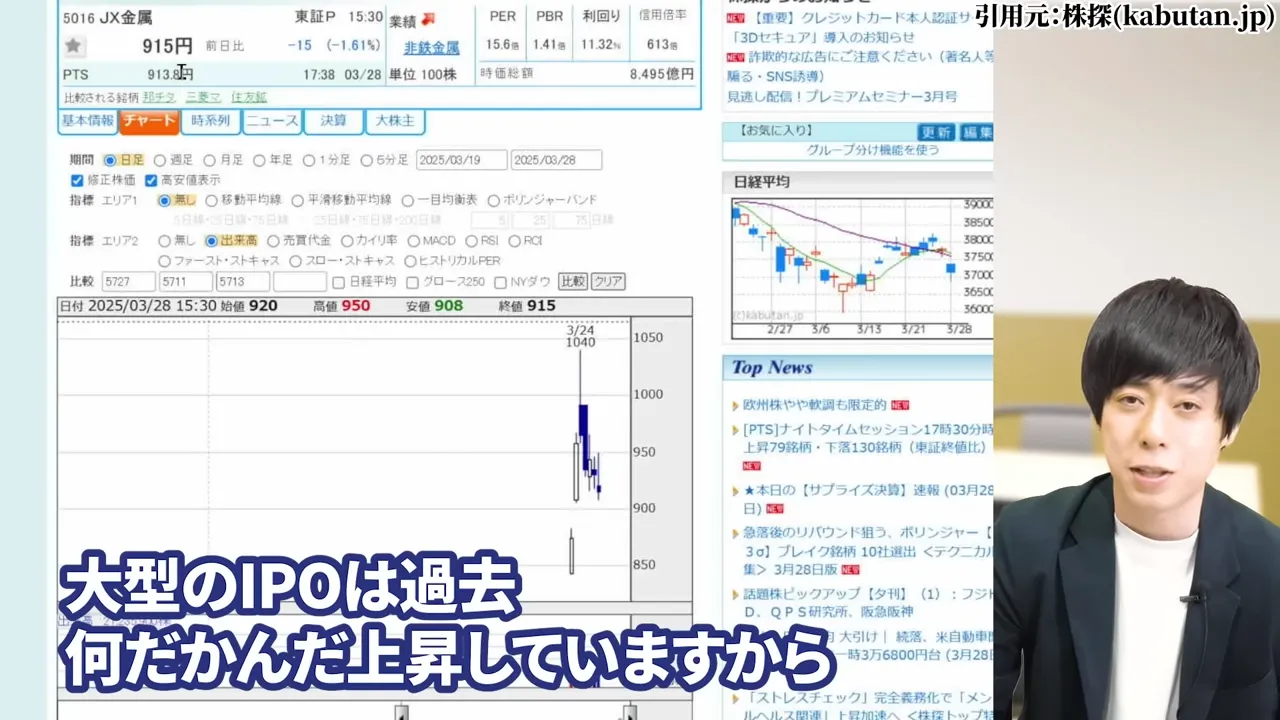

スマートフォンや自動車など様々な部品にJX金属の製品が使われており、期待の大型IPOとして注目を集めました。

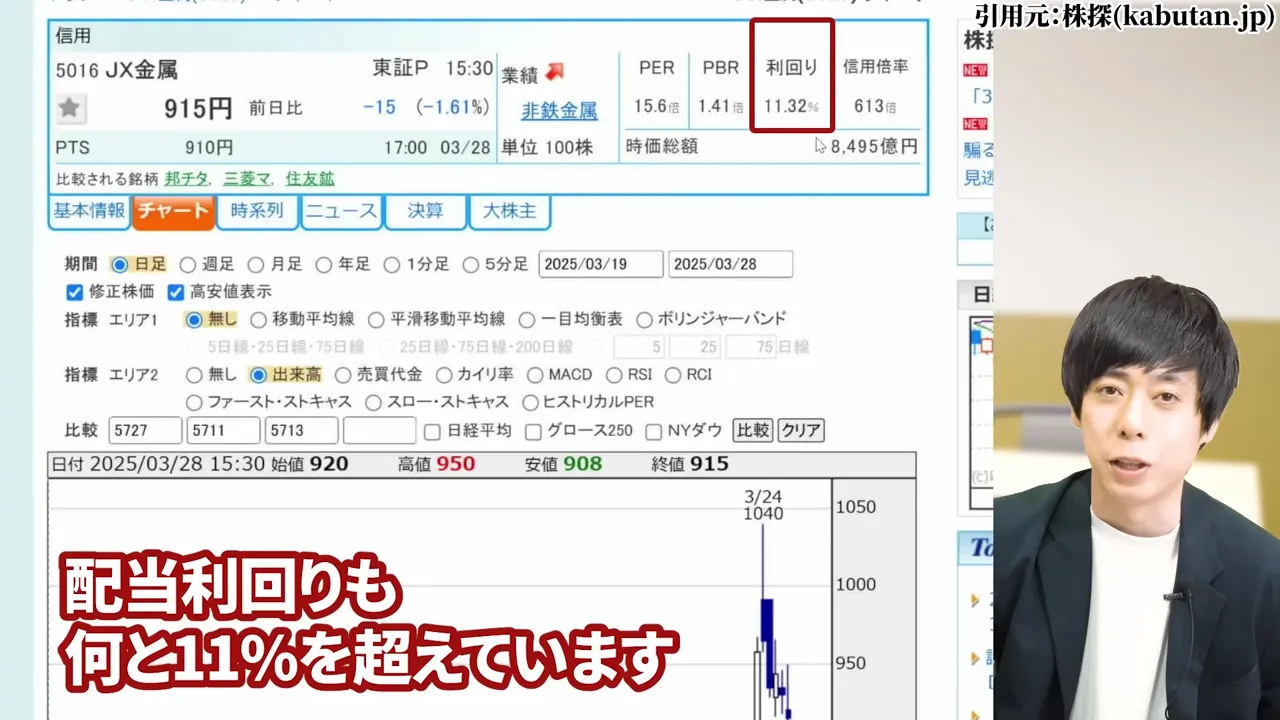

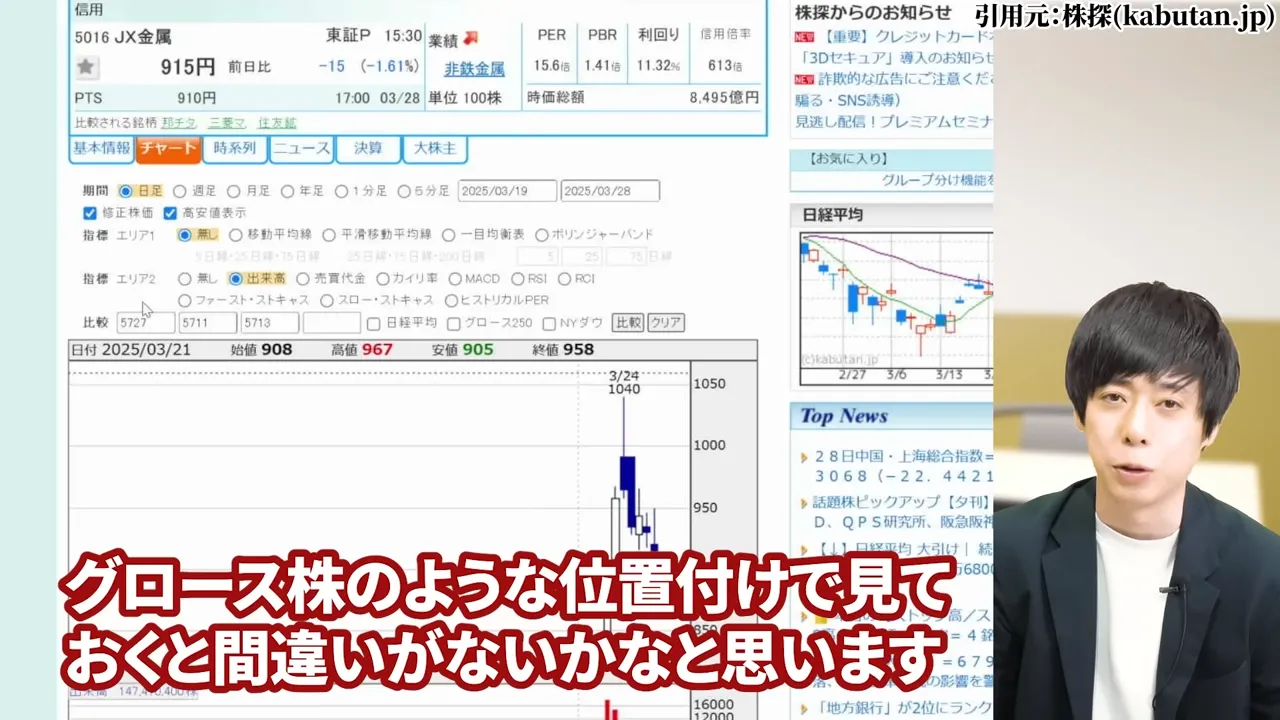

上場時点での時価総額は8000億円を超え、高配当利回りも11%を超えています。

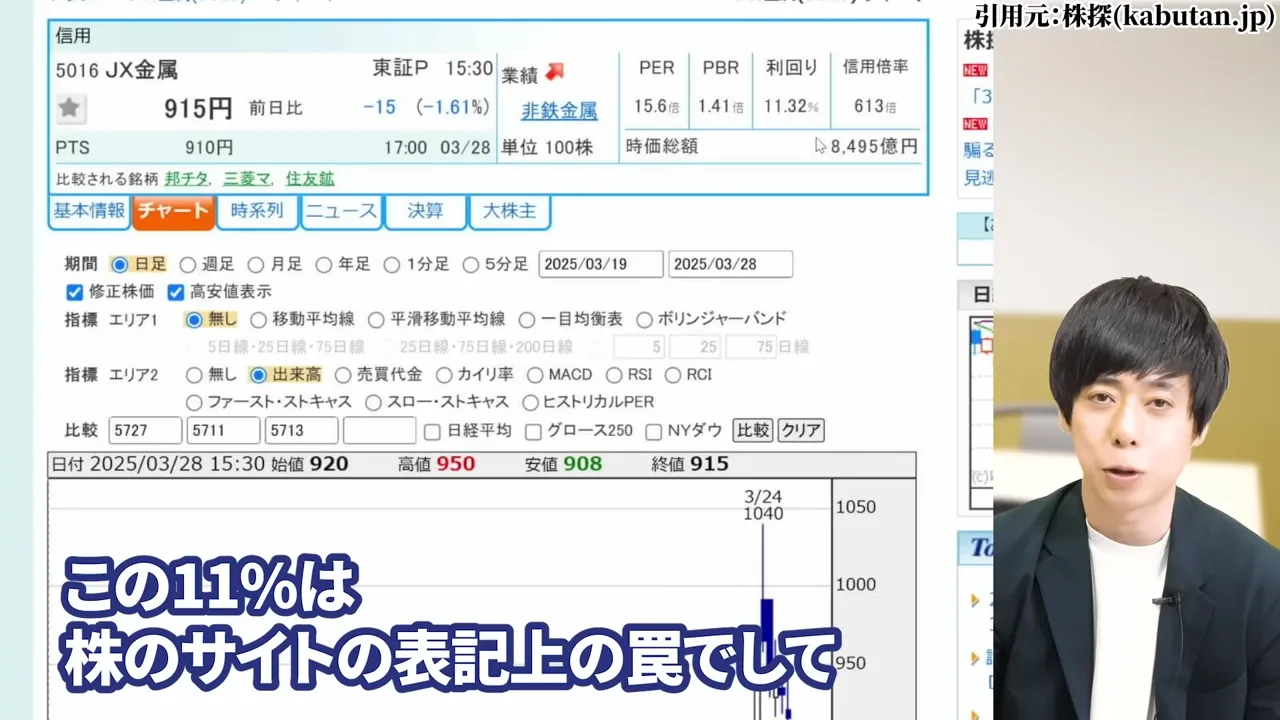

「利回り11%超」の真相を解明

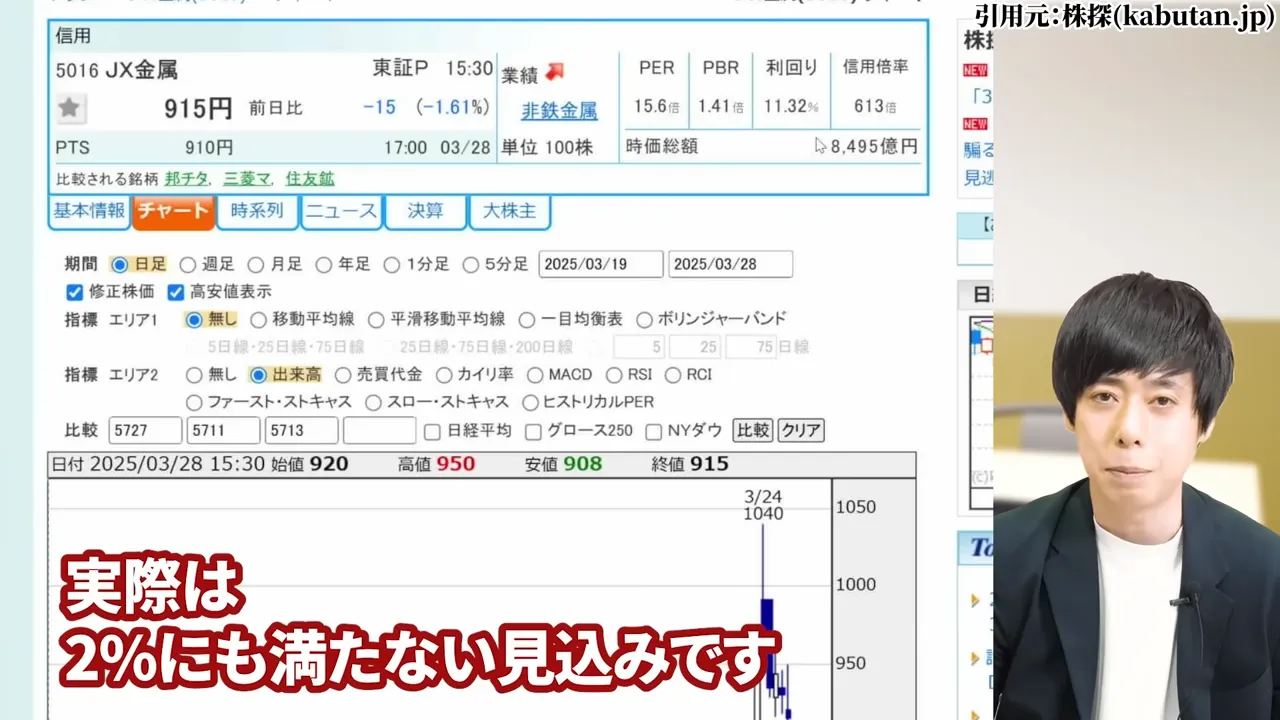

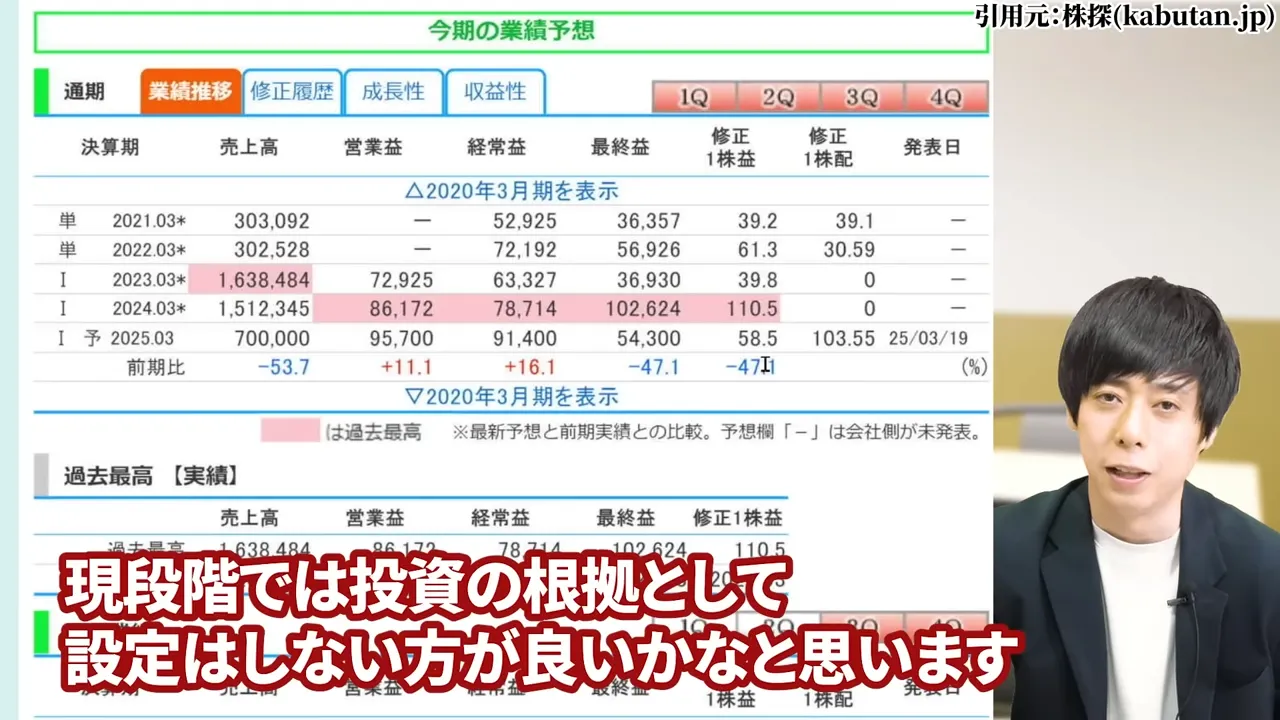

先にお伝えをすると、この11%という数字は株のサイトの表記上の罠です。実際は2%にも満たない見込みです。

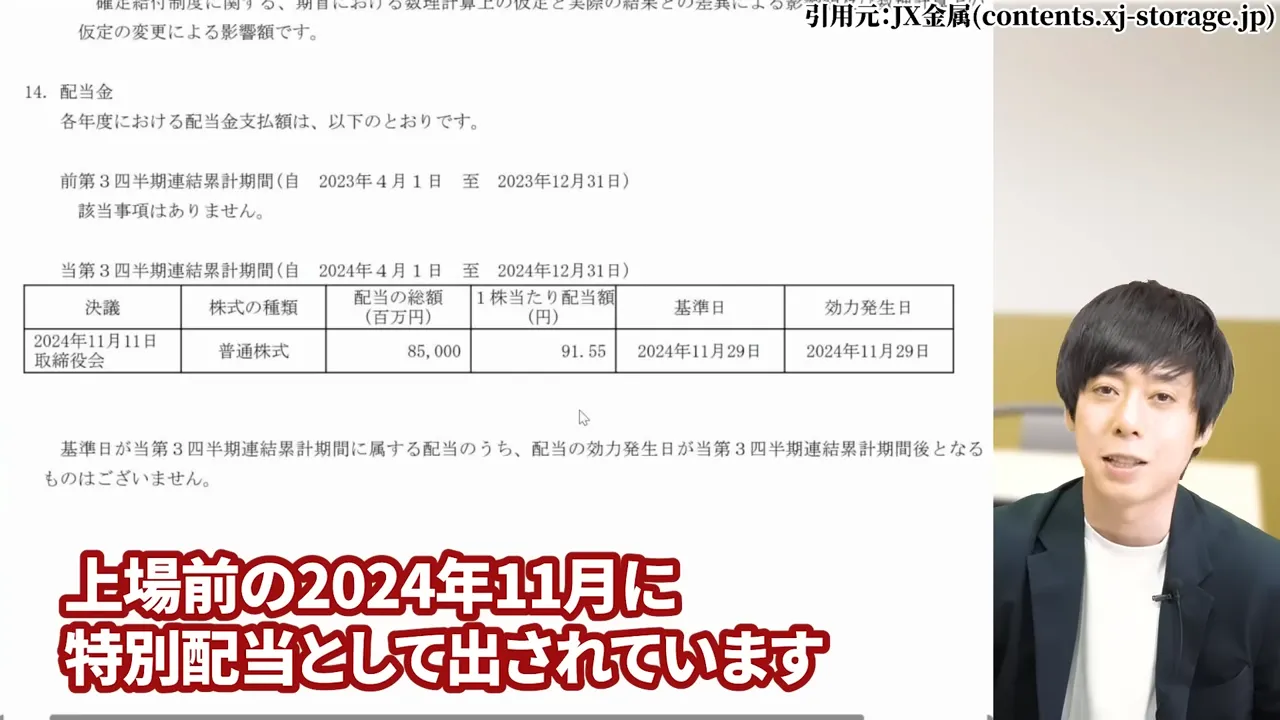

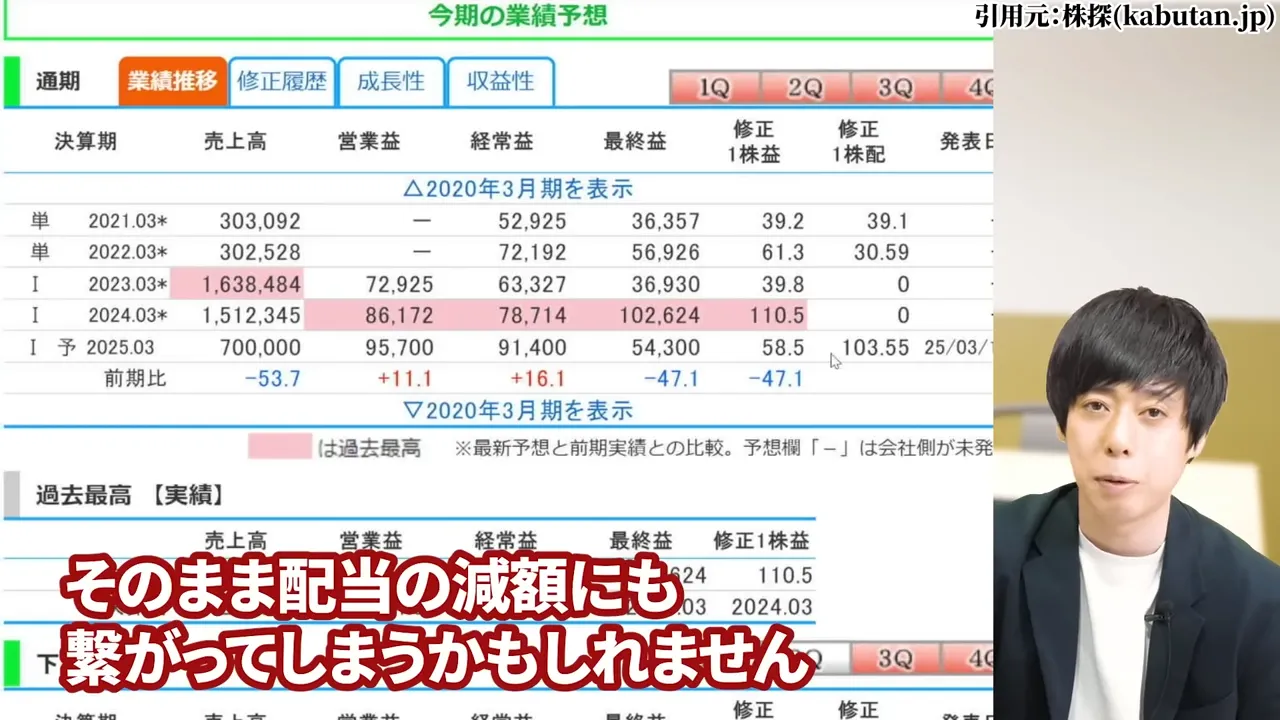

なぜなら、この高配当、よく見ると今年度58.5円の一株利益に対して一株配当が103円となっていますが、この103円の配当のうち大半の91.55円は上場前の2024年11月に特別配当として出されています。

つまり、新規投資した株主が受け取る配当金は予想から91.55円を引いた12円のみ。現在の株価から換算すると配当利回りはわずか1.3%と、話がガラッと変わってしまいます。

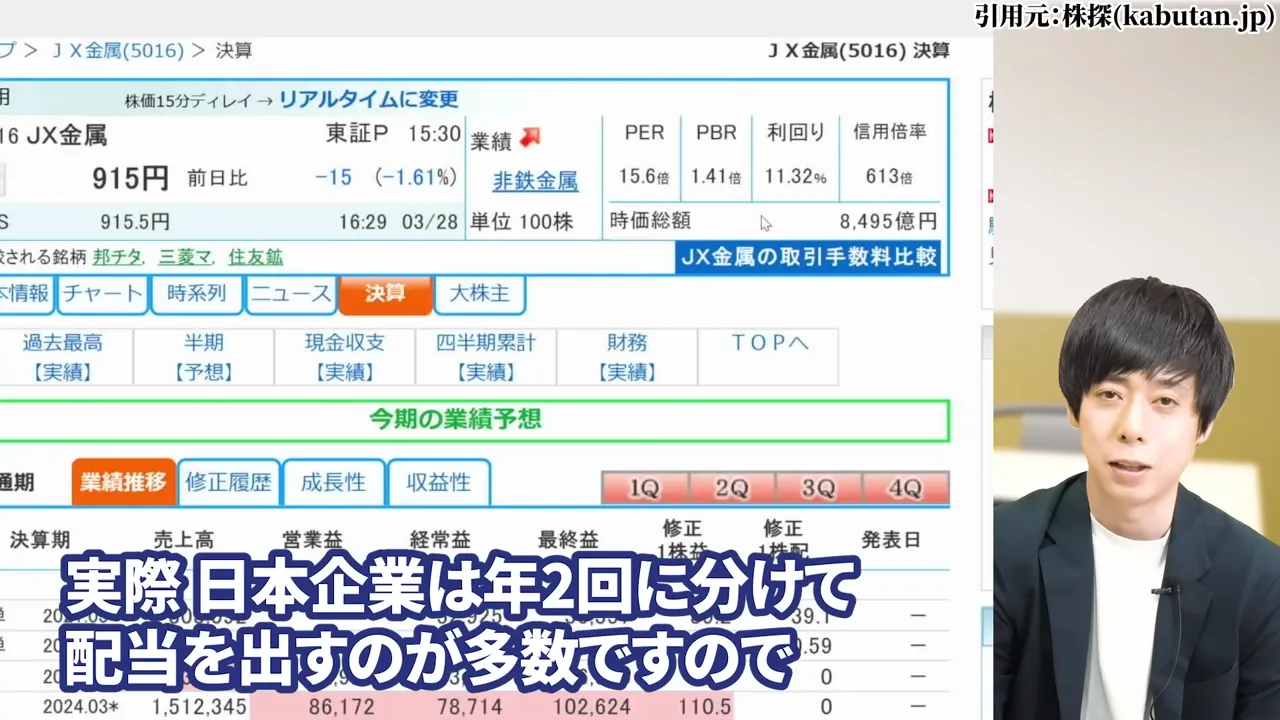

株探などの証券系サイトは年間の予想配当金を元に利回りを計算しますが、実際の日本企業は年2回に分けて配当を出すことが多いです。

100円の配当なら半期ごとに50円ずつ出す場合もありますが、前半で9割方配当を出してしまって後半は1割というケースもあり、まさに今回がこれに該当します。

JX金属の業績分析と将来性

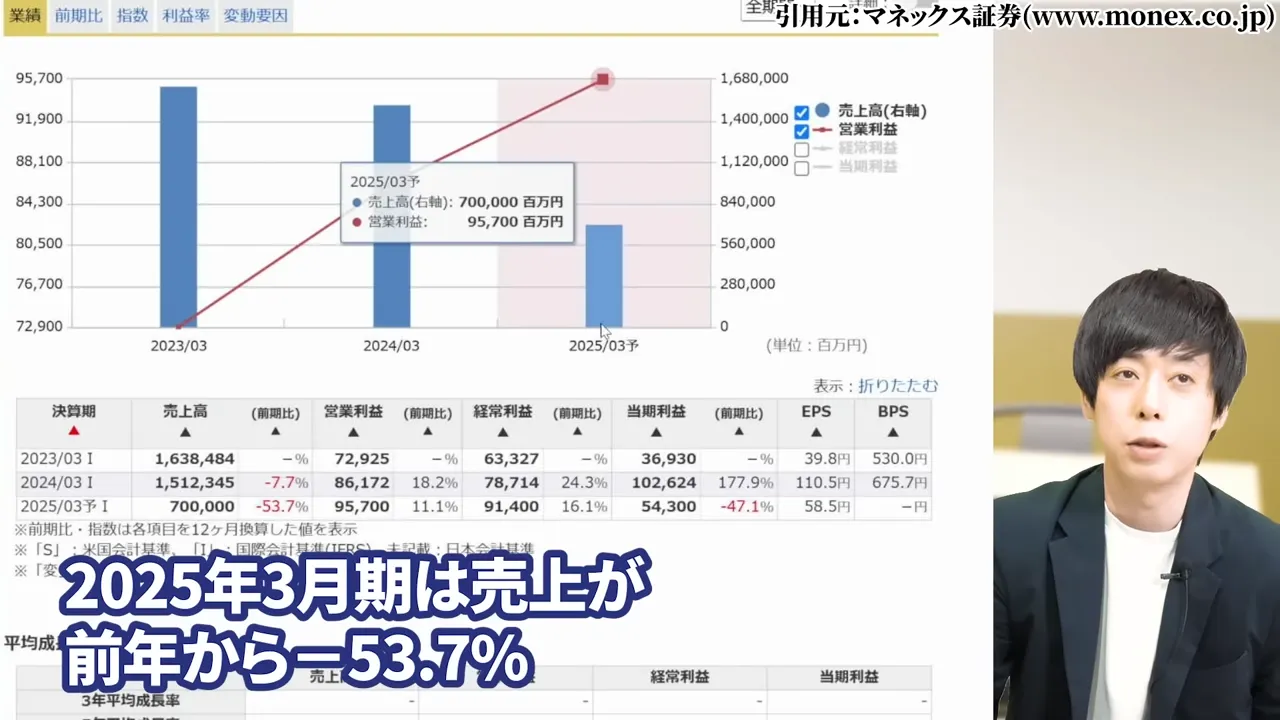

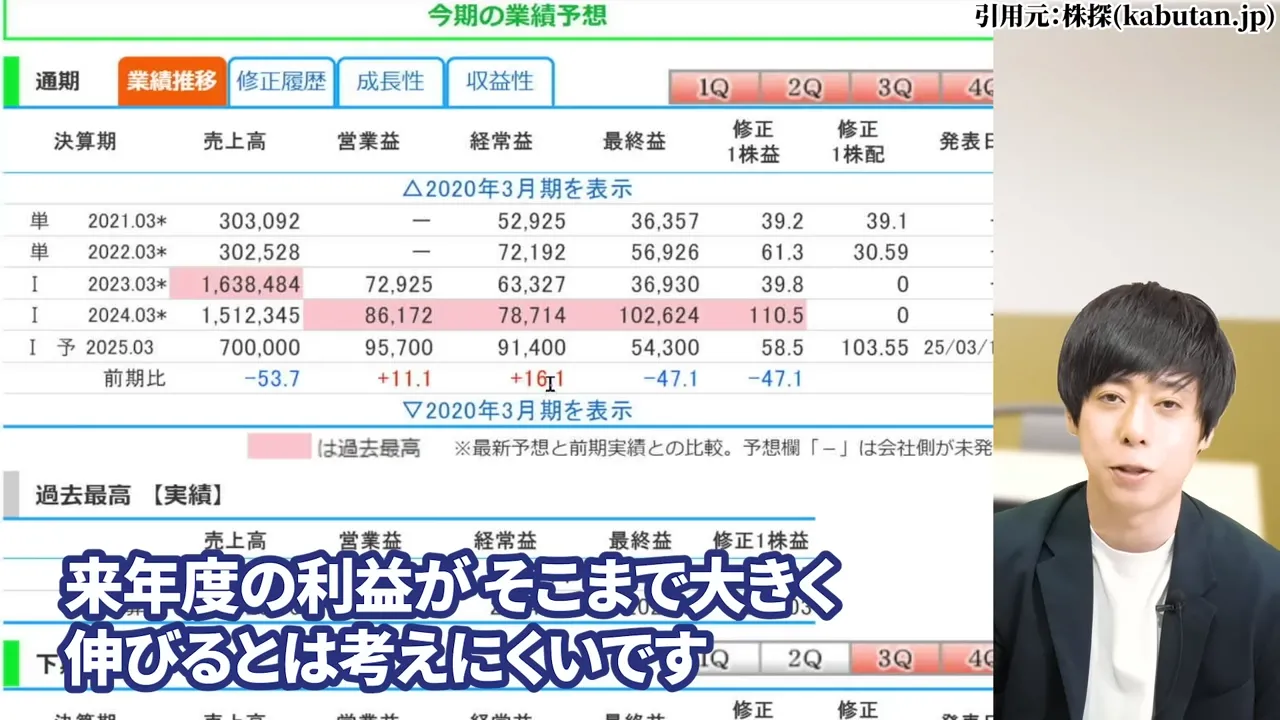

JX金属のここ3年間の業績を検証してみると、異常と言えるほど25年3月期は売上高が前年から53.7%減少し約7000億円となっています。

ただ営業利益に関しては957億円と伸びつつあるものの、売上高の低下が響いて当期純利益はマイナスとなっています。

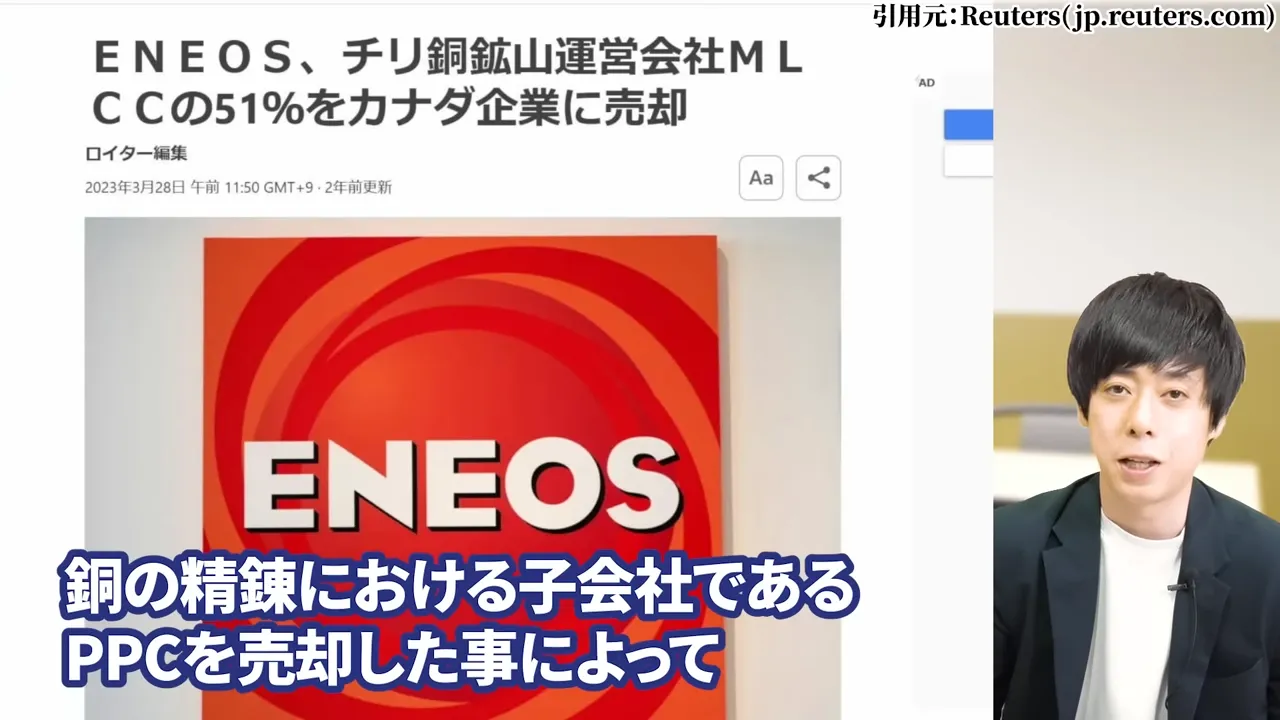

この業績の変動には理由があります。今回の上場にあたって、チリの鉱山会社MLCCや銅の精錬における子会社PPCを売却したことによって

売上高が減少している形になっています。その上で営業利益は増やしているという点に注目すべきでしょう。

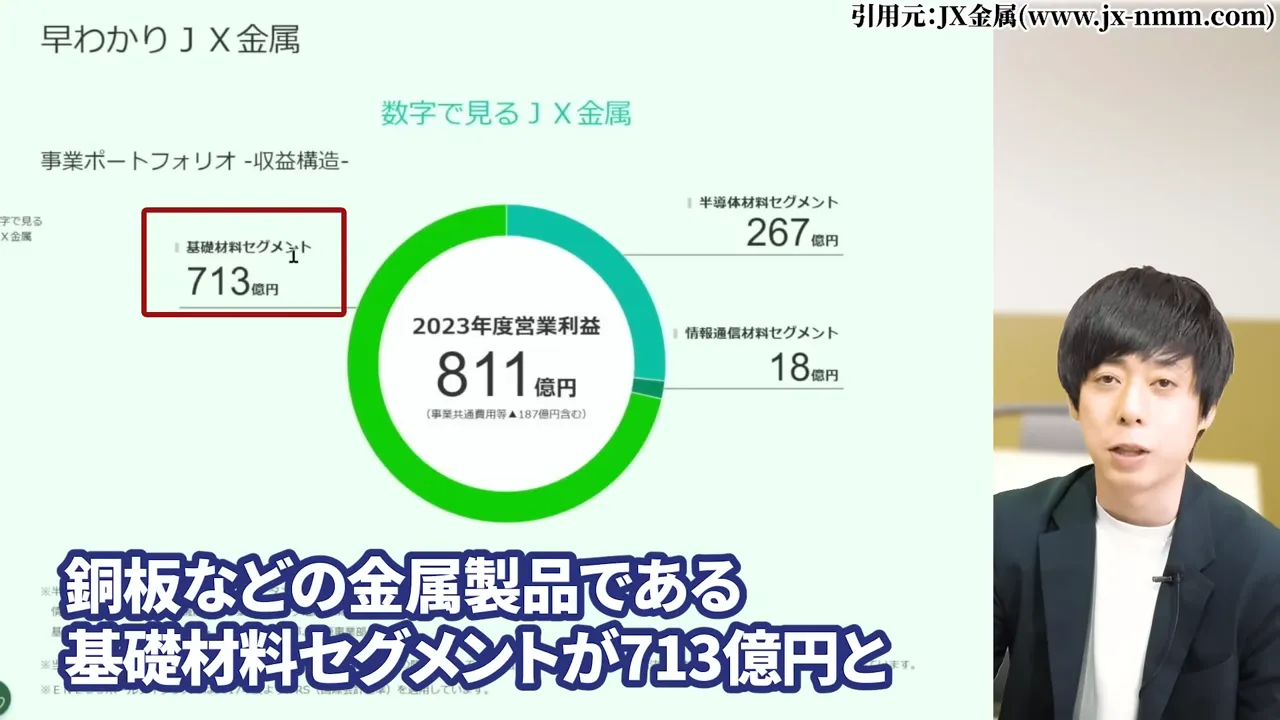

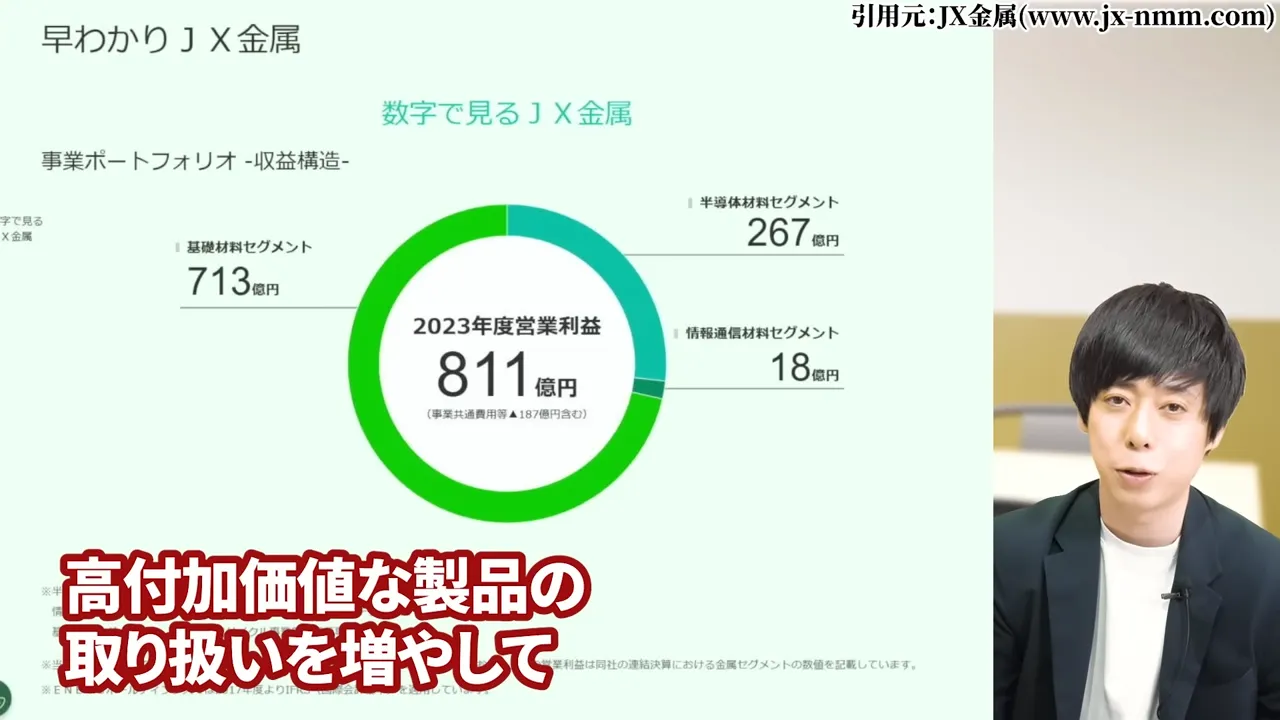

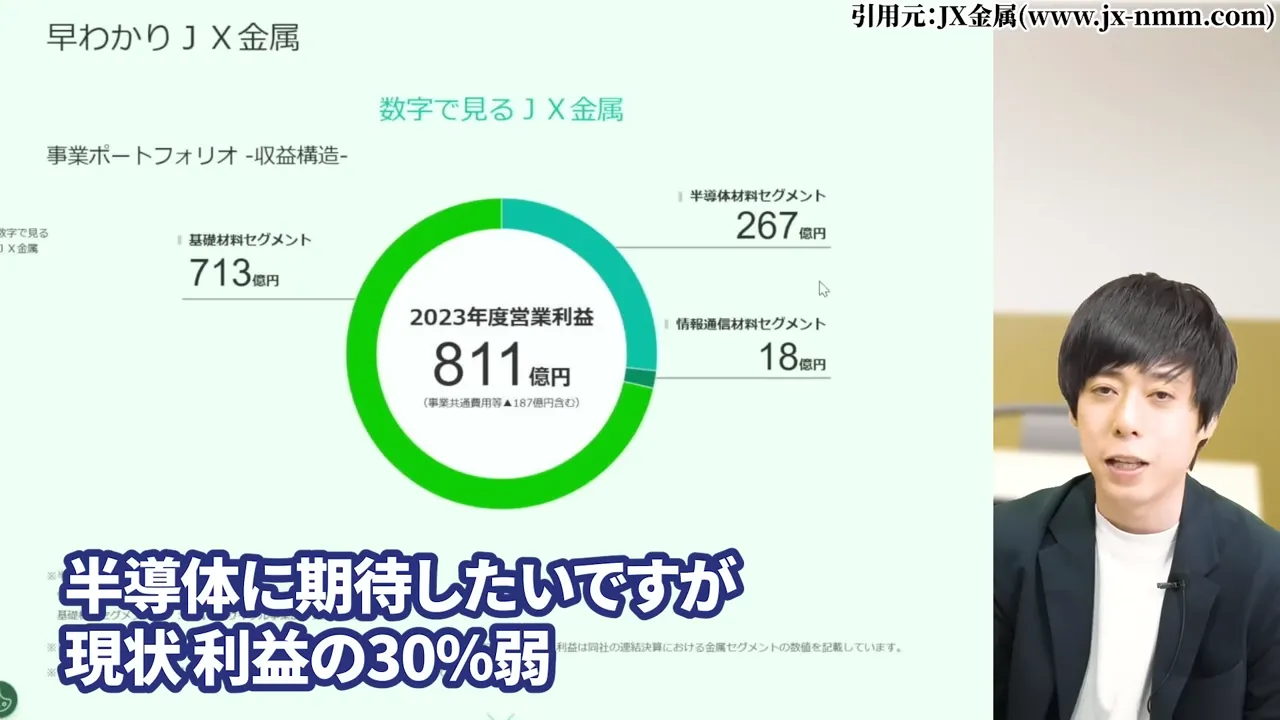

現在のJX金属の内訳を見ると、営業利益の内、一般的にイメージされる銅板などの金属製品である基礎材料セグメントが713億円と全体の約7割を占めています。

ただ今後は半導体の材料や情報通信材料など利益率の高い製品に特化していく方針です。

いわゆる市況に左右される金属製品の会社ではなく、高付加価値な製品の取り扱いを増やして成長していきたいという思いが見て取れます。

当期純利益の減少に関しては、茨城県の日立なか市に建設を進めている新工場の投資コストがかさんでいるため、

一旦利益は減っていても、前向きな減り方と見て差し支えないと考えています。

今後の配当方針と株価見通し

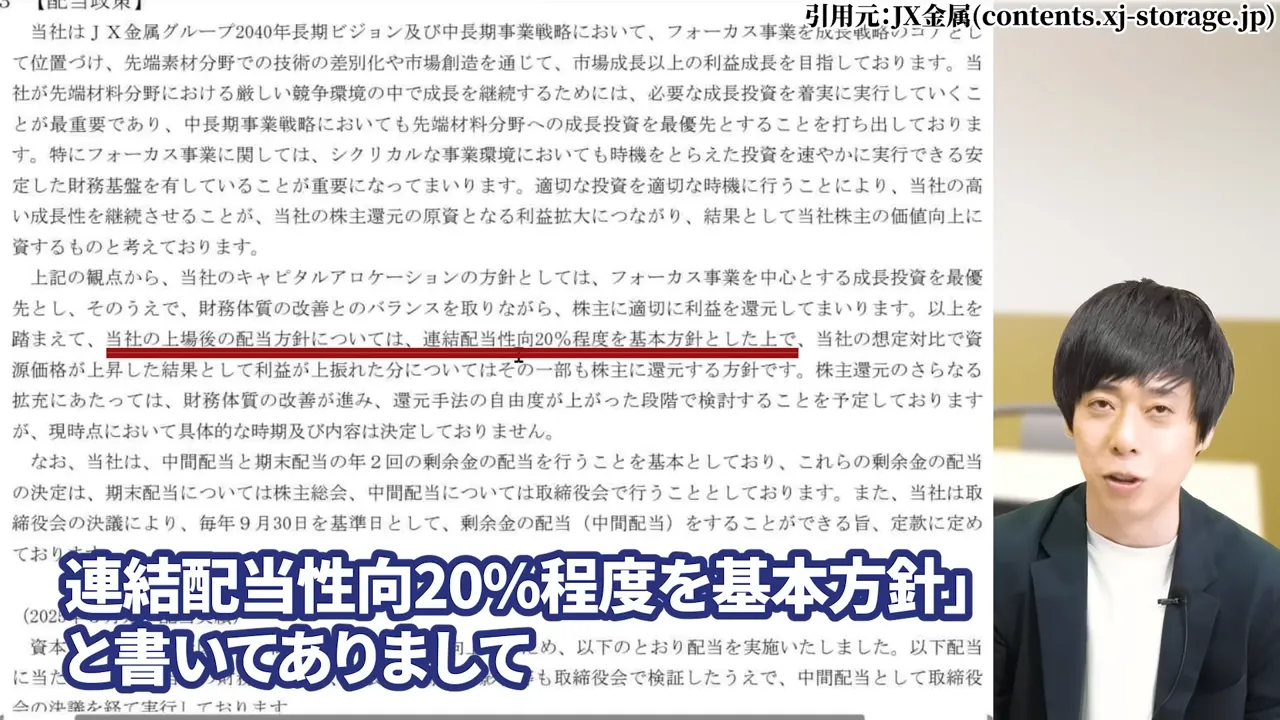

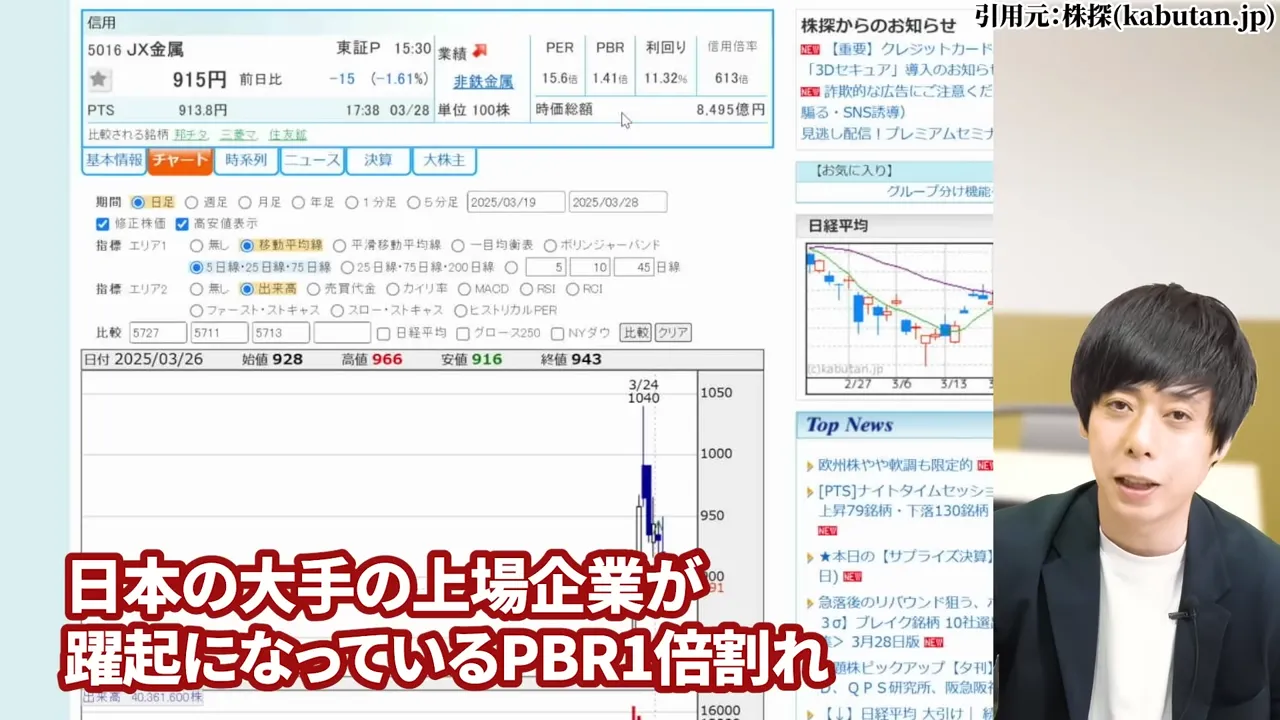

「高配当株なのでは?」と期待したくなりますが、最新の有価証券報告書によると、上場後の配当方針については「連結配当性向20%程度を基本方針」と記載されています。

現在の1株利益が約60円ですから、この2割だと12円。高配当株と見掛けても全然そうではない現実があります。

とはいえ、JX金属は世界シェアが高く、半導体や電子機器の製造には欠かせない素材を提供しています。

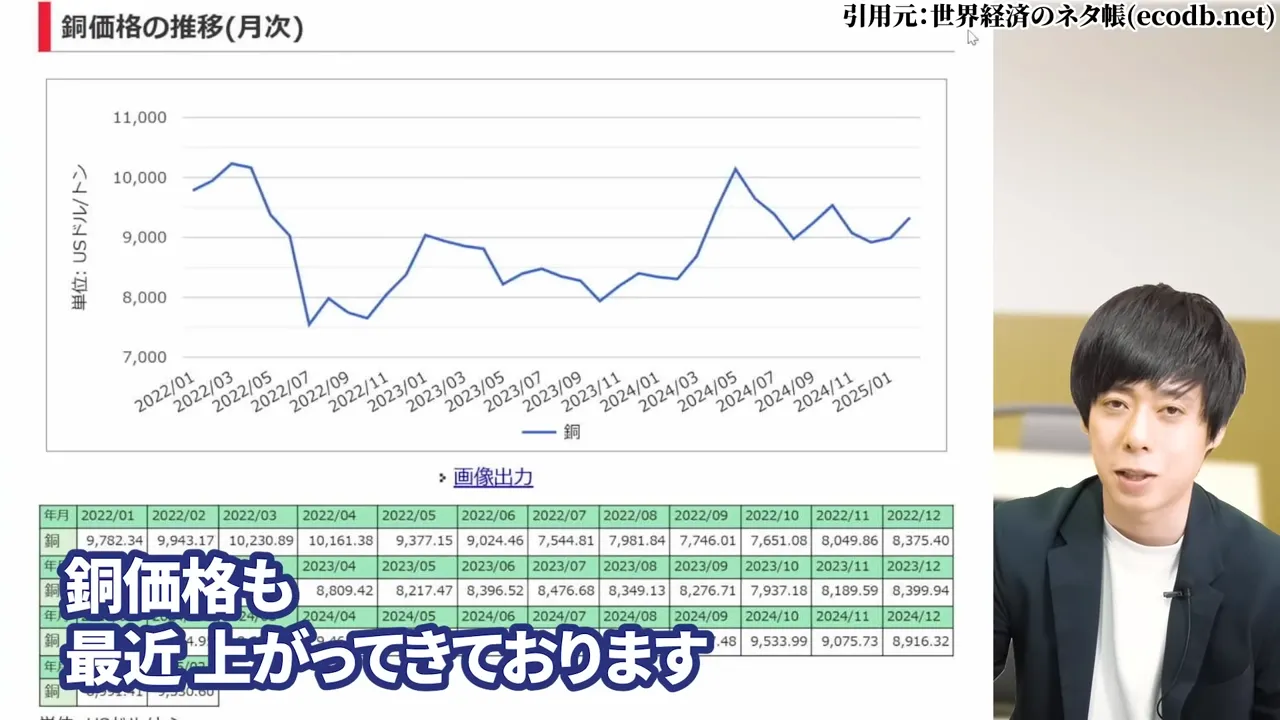

また、銅価格も最近上昇しており、AIによる需要増加も期待されています。

記事によれば、AIなどの旺盛な投資によって2030年までに100万トン規模で追加の需要があるとも言われています。

ですので高配当株というよりも、世界経済の成長を取り込めるグロース株のような位置付けという視点も良いかもしれません。

株価下落の理由と買いポイント

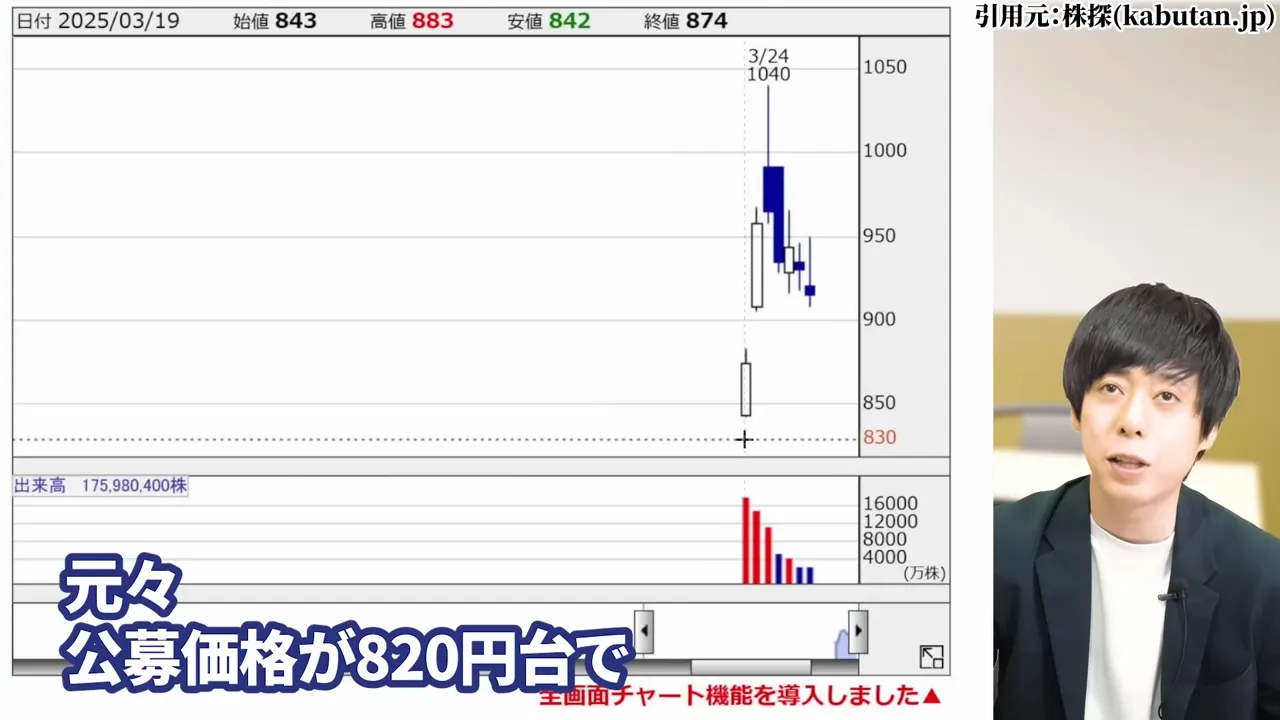

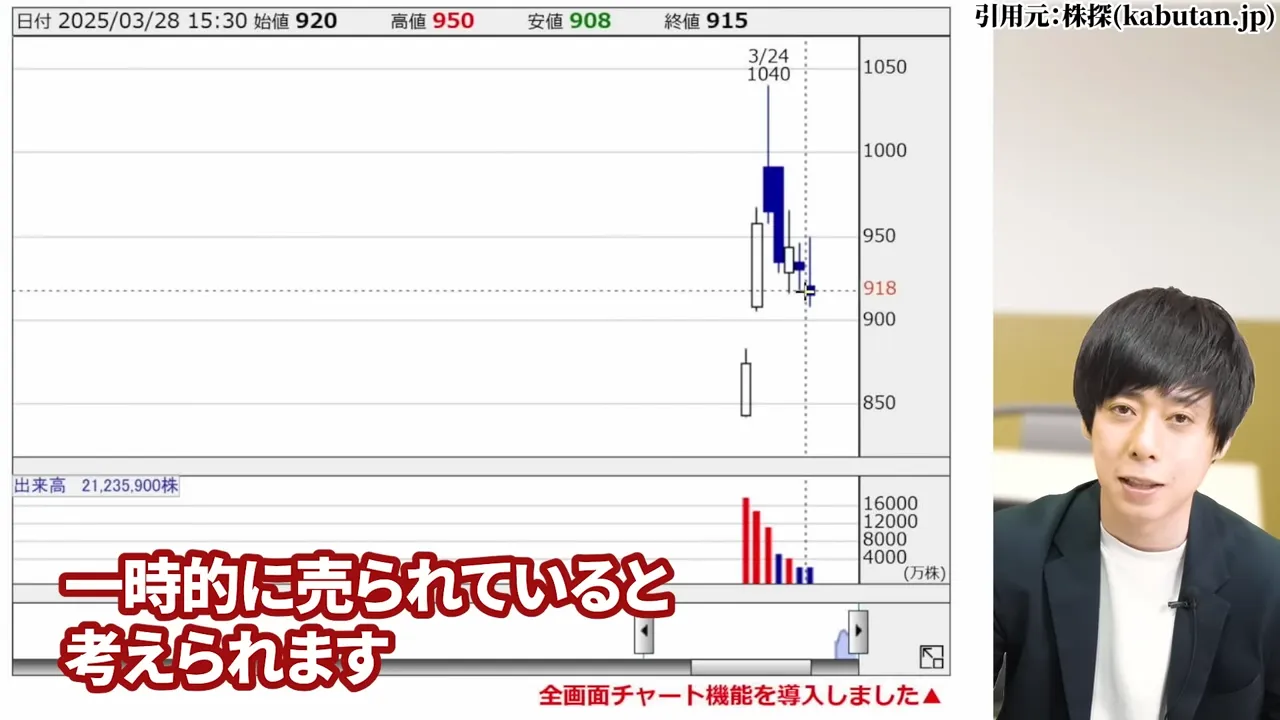

元々公募価格が820円台でそこから上昇して、元々買っていた方からすれば30%ほどの利益が出たため、3月24日(月)に利益確定で売られた経緯があります。

さらに3月末の配当の権利落ちもあり、一時的に売られていると考えられます。

JX金属の売買を考えるにあたって、株価や業績に影響を与える外部要因と、そもそも今の株価の割高さを考える必要があります。

元々は鉱山企業がルーツで、今は電子部品など事業を多角化していますが、扱っている銅の価格と企業の設備投資や生産の需要に左右されます。

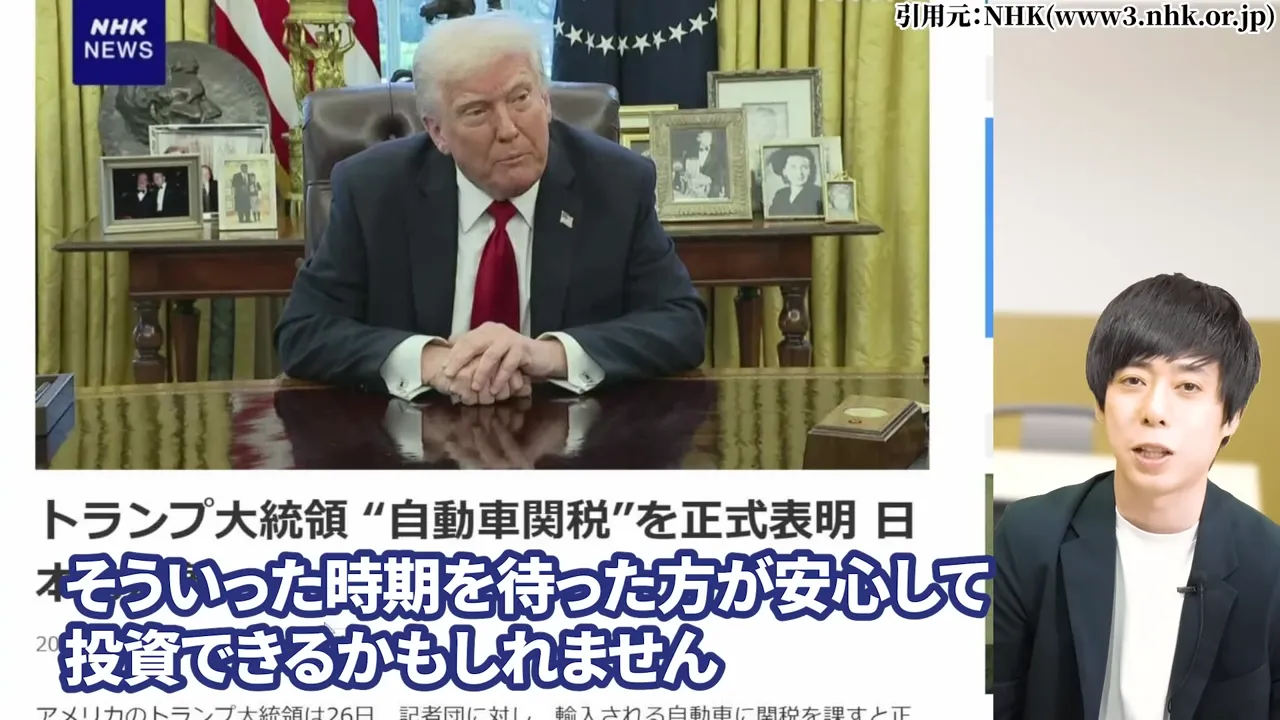

現状、銅価格は上がってきていますが、不透明な要素もあります。特に米国の関税政策は注視がおすすめ。

先日も米国製以外の自動車に25%の関税を掛けたばかりですが、これが更に半導体など他の製品にまで高関税が掛けられると、経済的には減速しやすくなります。

今回の自動車関税によって日本のGDP成長率の約0.2%が失われるとも言われています。

1%成長するだけでも結構大変なので、インパクトは大きいと言えるでしょう。

投資判断のポイント

景気後退はそのまま銅価格の下落にも繋がります。

この1年ほど銅自体が上がってきて関連する商社や非鉄金属企業の業績アップに貢献しましたが、CMEの銅のポジションを見てみると、買い越し量がやや減少気味で、伸び自体はそれほど大きくありません。

半導体に期待したいところですが、現状では利益の30%弱ほどであり、来年の利益がそこまで大きく伸びるとは考えにくい状況です。

1株利益が減れば、そのまま配当の減額にも繋がってしまう可能性もあります。

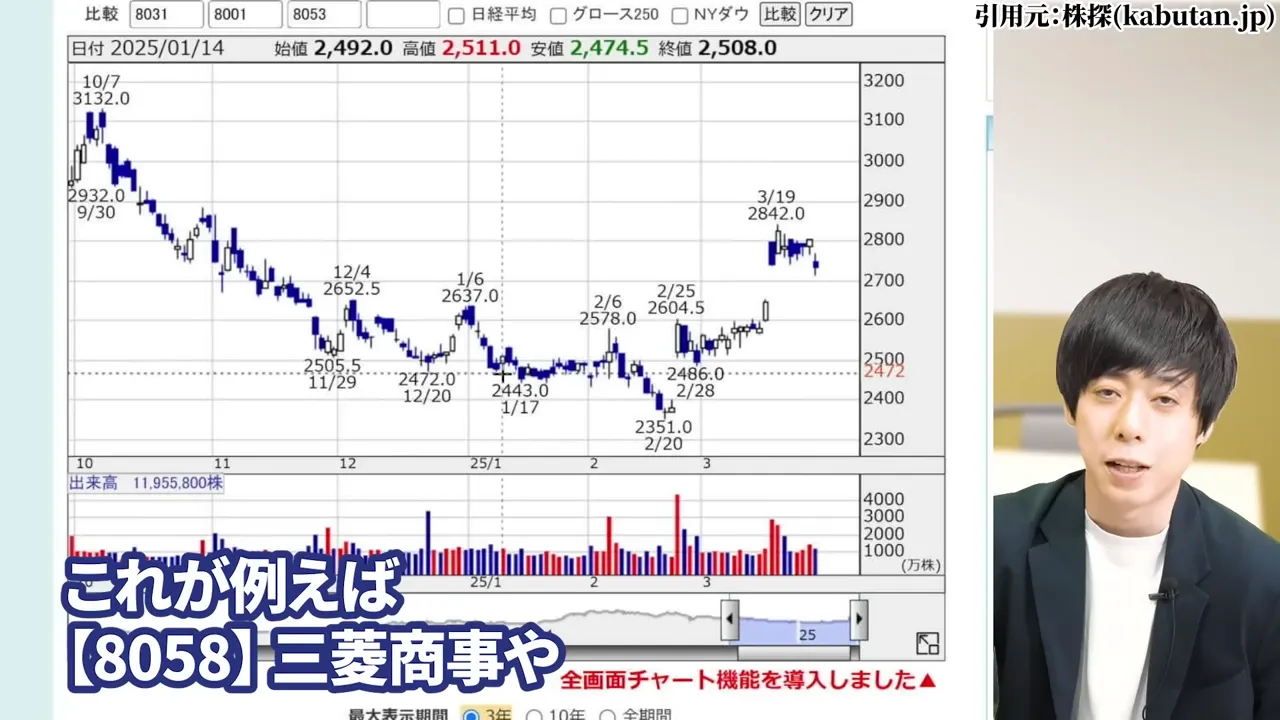

これが例えば三菱商事やブリヂストンのように配当利回りが4%あって、

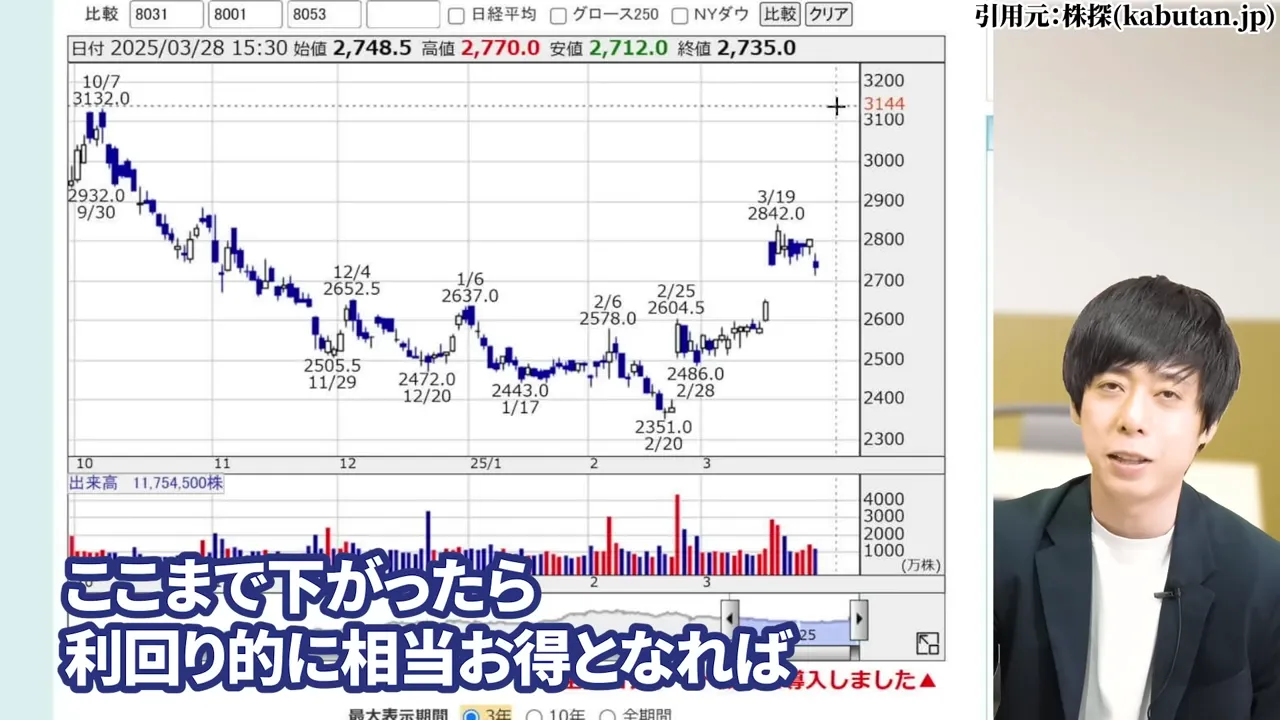

株価が下がれば利回り的に相当お得となるケースであれば、ある程度の所で買いが入るでしょう。

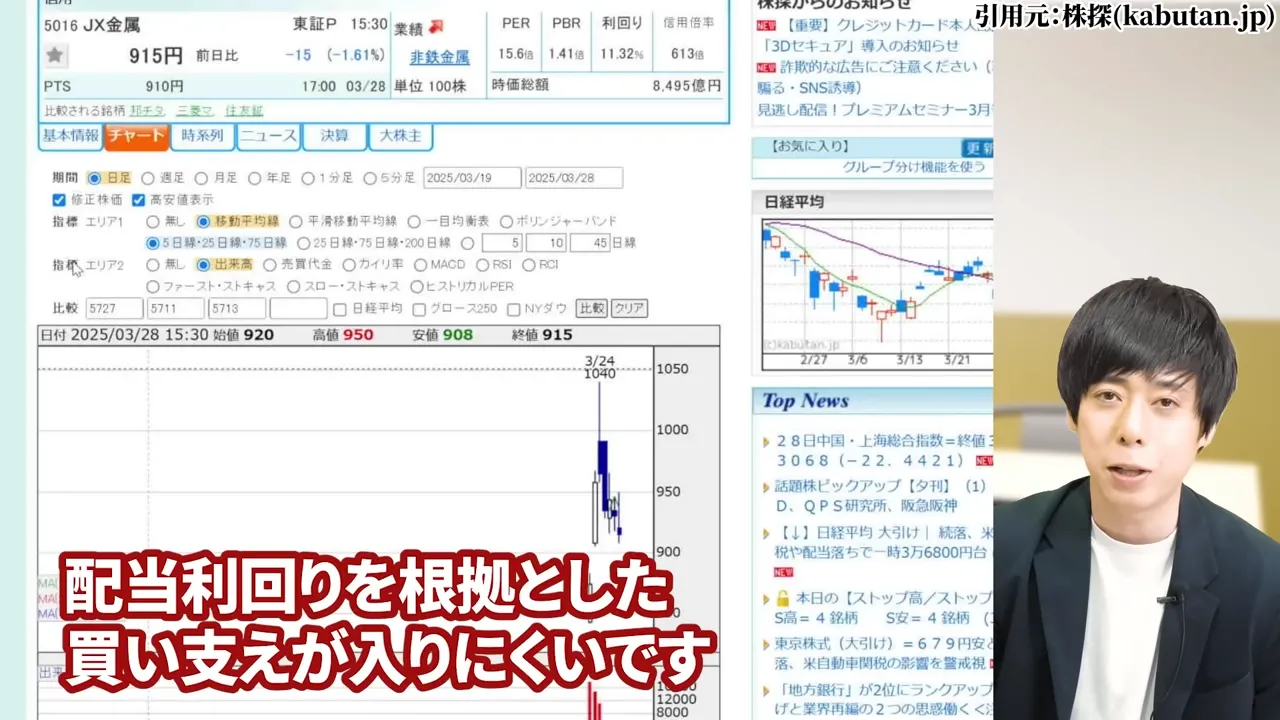

しかしJX金属の場合は元々1%程度の利回りですので、配当利回りを根拠とした買い支えが入りづらい点には注意が必要です。

また財務に関しても特段際立った特徴はなく、非鉄金属の他社と比べて予想PERやPBRで高い値が付いていますので、経済の現状に照らし合わせると、もう少し下がっても不思議ではないと個人的には考えています。

投資戦略とタイミング

株式全体で言うと、もう少しトランプ政策の関税が出尽くすタイミングなど、そういった時期を待った方が安心して投資できるかもしれません。

ただ、元々成長期待の銘柄で株価が安く、大型のIPOは過去なんだかんだ上昇する傾向にあります。

買い支える余力があってグロース株が好きな方であれば、細かく買い下がるという戦略もあり得るでしょう。

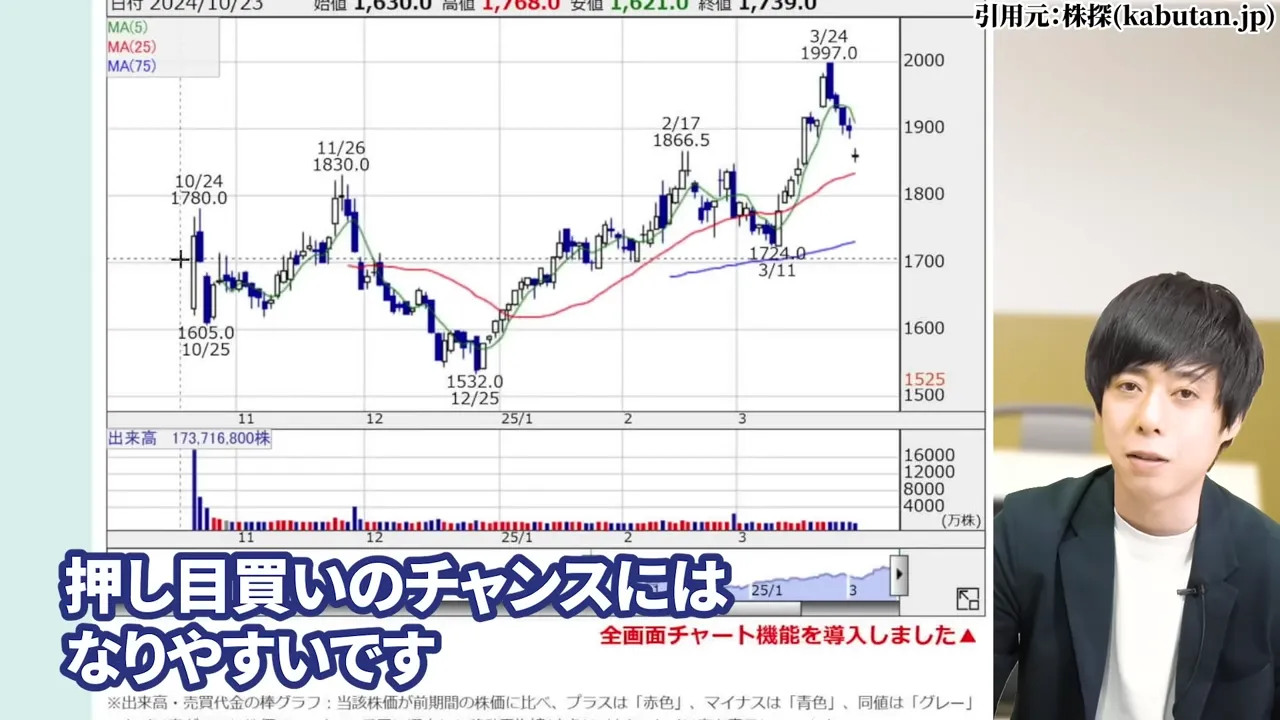

IPOは上場後の動きが結構激しいので、上がった銘柄に対しては一旦上がったという履歴があります。

その上で一回下げているところは押し目買いのチャンスになりやすいです。

シンプルな方法では、上場して上がって下げて、少し出来高が付いてから一回移動平均線を確認し、

この上にローソク足が乗ってくるタイミングなど、こういった場面を短期で狙っていくという方法もあります。

割安と見るのであれば、例えば日本の大手上場企業が既になっているPBR1倍割れ、このラインに近づく水準で株価が割安と判断して買いに行くという戦略も考えられます。

現在の株価から換算するとPBR1倍割れのラインは648円となります。

その頃はよほど株価も市況も弱くなっているかもしれませんが、長期的な視点では好機となる可能性もあるでしょう。

PERに関しては15.6倍と、割と平均的な水準にありますが、元になっている1株利益がやや読みづらいので、現段階では投資の根拠として設定しない方が良いかもしれません。

まとめ:JX金属株の魅力とリスク

元々JX金属は世界シェアが高く、経済の上昇期には追い風になりやすい企業です。

そういう景気敏感株は、景気の指標がボロボロになっている時が買い時であることが多いです。

その時は株価もやや暴落気味になっていると思いますが、そういった値動きの大きさを覚悟の上で安い株価を利用して、細かく買い下げて積み立てていくという戦略も考えられます。

そして銅価格が上がったり半導体や自動車が伸びればさらなる上昇も期待できるでしょう。

そういった戦略を取っていくのが望ましいと思います。

一見すると超高利回り株に見えるJX金属ですが、会社の中身と配当のスケジュール、今後の配当金を出していく方針などを複合的に見て判断することが重要です。

投資判断の際には、表面的な数字だけでなく、その背景にある実態をしっかりと把握することがおすすめです。

株式会社RES代表取締役/Youtube Trade Labo配信者 児玉一希 のメディア出演情報

児玉一希のメディア出演情報 日経CNBC「昼エクスプレス」

2025年7月24日(木)放送の日経CNBC「昼エクスプレス」に、。

下記リンクより視聴が可能です。

https://online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/59915

2025年7月24日(木)放送の日経CNBC「昼エクスプレス」に、。

下記リンクより視聴が可能です。

https://online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/59915

児玉一希のメディア出演情報 ビジネス映像メディア PIVOT「マーケット超分析」

児玉一希のメディア出演情報 松井証券YouTube公式チャンネル

児玉一希のメディア出演情報 「Live News イット!」県内ニュース(テレビ静岡)

2024年9月14日(土)に放送された「Live News イット!」の県内ニュース(テレビ静岡)にて、株式会社RES代表 児玉一希が講師として登壇した講座「投資YouTuberから学ぶ 女性向け投資のキホン講座」(企画協力:テレビ静岡)についてご紹介いただきました。当記事管理者・著者情報 株式会社RES代表取締役/Youtube Trade Labo配信者 児玉一希 プロフィール

東京都立大学(旧・首都大学東京)卒業後、2014年に新卒でリクルートグループへ入社。営業職としてキャリアをスタートするも、当初は思うような成果を上げることができず、2年後に転職を決意。

2016年、金融教育を手がける企業に転職し、投資家の講演運営に携わる中で、株式投資をはじめとする各種投資について学ぶ機会を得る。

その過程で、投資と教育の分野に対する関心が高まり、自らも教育事業に携わるようになる。これまでに直接指導を行った受講者は累計2万人を超える。

2020年には、株式会社RESの代表に就任し、お金や投資を学ぶための学校(現:「マネバ」)を創設。

さらに、2022年にはYouTubeチャンネル「Trade Labo」を開設し、株式市場や個別株の分析に関する情報発信を開始。投資に関心を持つきっかけとなる場を提供している。