「銀行株の今後は?銀行株の見通しが知りたい!」

「銀行株が上がる時の特徴はあるの?」

「銀行株は買いか?おすすめしない!という意見も見たことがある。」

など、さまざまなお考えがあるのではないでしょうか?

そこで今回は、銀行株に絞って、25年4月の暴落や、転機となった、22年の日銀黒田総裁の金融政策など、

Youtube登録者数27.2万人以上(2025年7月現在)の私、Trade Labo 児玉一希が詳しく解説していきます。

はじめに|高配当銀行株の現状と投資判断

銀行株は日本のインフラであり、メガバンクなんかはよほどの天変地異がない限り潰れることは考えにくいです。

それゆえ短期4~5%の利回りを狙える高配当株として人気があります。

さらに、ここ数年は業績の改善や積極的な増配が実って株価もどんどん上昇し、5年前のコロナショックの底値から見れば超大型株なのに株価3~5倍は下らないという成長株に化けています。

私の結論を先に申し上げますと、以前から長期保有で持っている方は、そのまま保有。

今から高配当・キャピタルゲイン狙いで新規買いすることは、あまりおすすめしません。

今回は銀行株について順を追って説明していきます。

今国際的に見ても本格的なインフレトレンドに入っている日本経済ですので、私もガチホし長期で見れば銀行株有望だと思います。

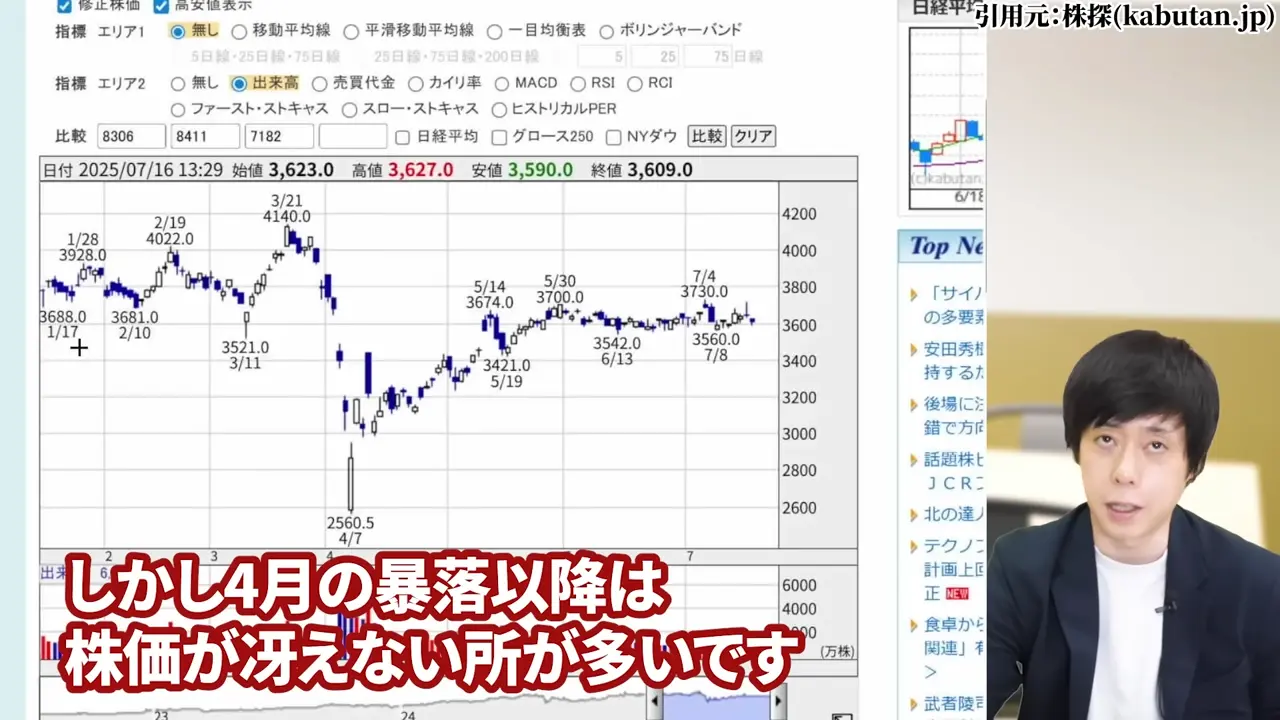

しかし、2025年4月の暴落以降は株価が冴えない所が多いです。

1. 2025年4月暴落後の銀行株の動き

まずは2025年4月の暴落以降、銀行株がどのような値動きをしているのか、メガバンクの個別銘柄と業界全体のETFから詳しく見ていきましょう。

1-1. メガバンクの株価推移

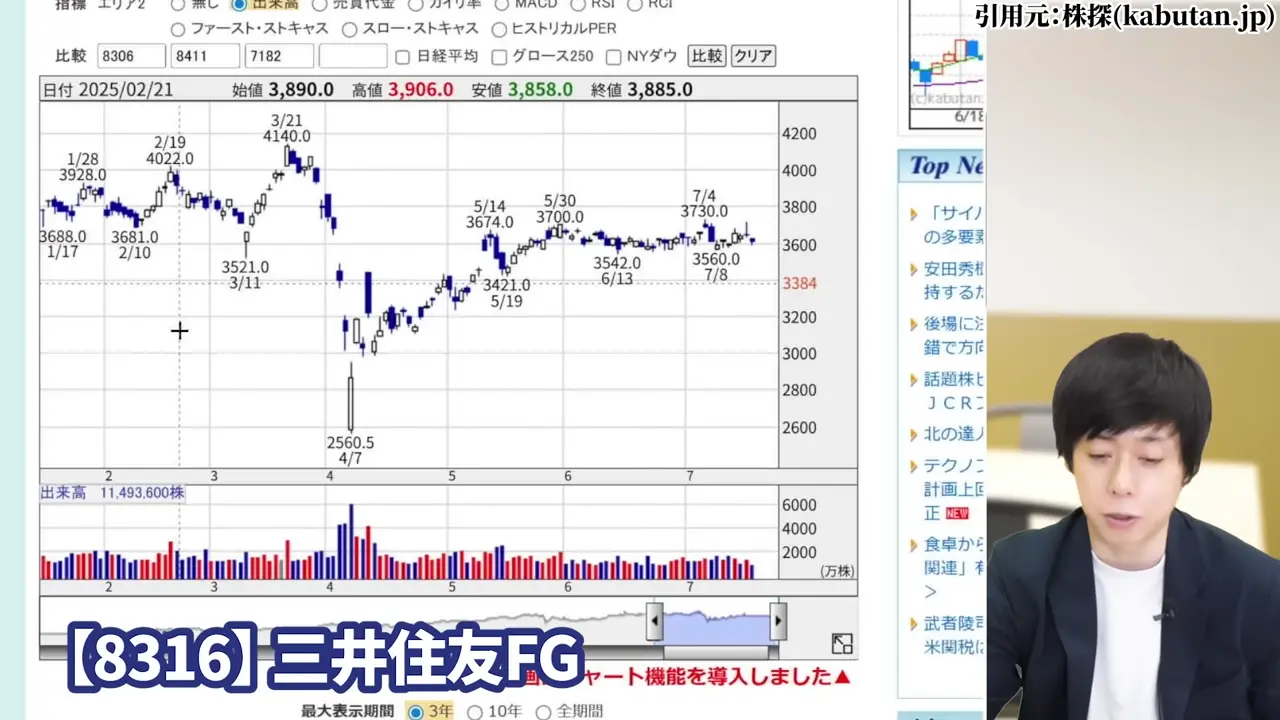

8316の三井住友フィナンシャルグループを見てみましょう。

4月の暴落から2ヶ月ぐらいで約1.5倍に戻りましたが、実はですね暴落前の3月の高値は超えていません。

株価としてはここ2ヶ月ずっと横ばいです。

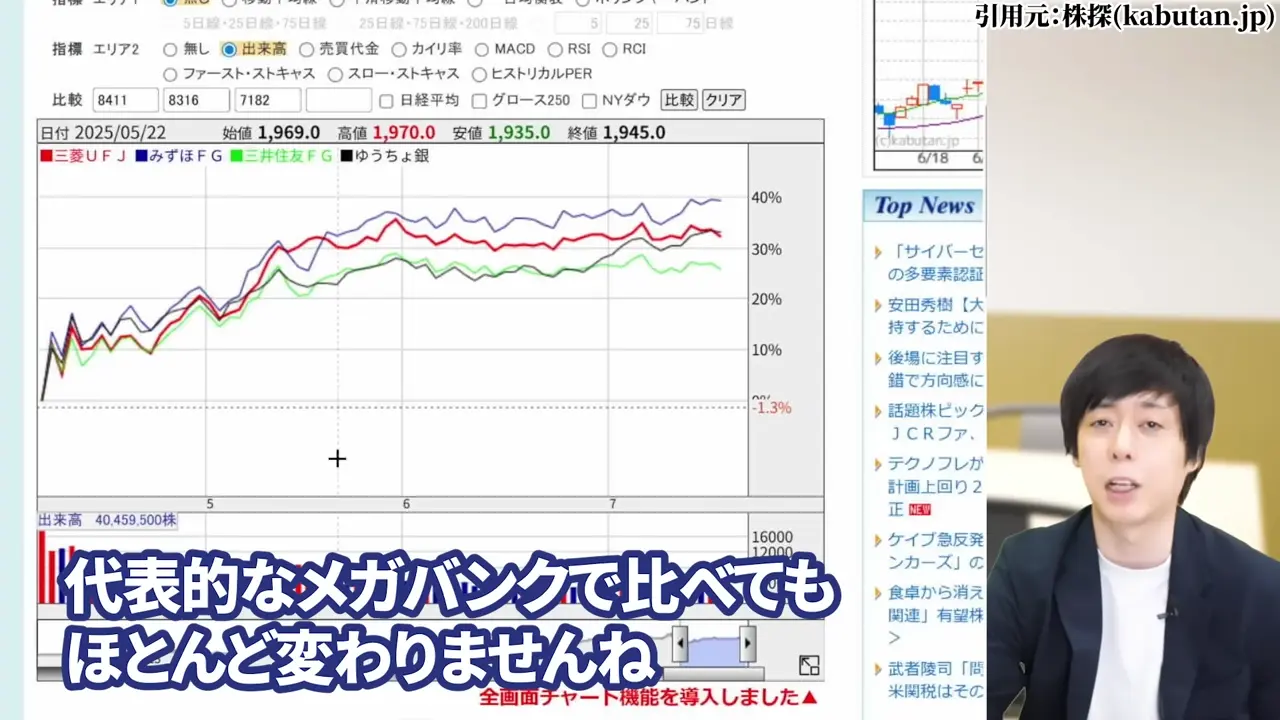

代表的なメガバンクで比べてもほとんど変わりませんね。

1-2. 東証銀行業指数ETF(1615)に見る業界全体

メガバンクだけでなく銀行全体でも同じような値動きです。

こちらは1615の東証の銀行業指数に連動するETFの株価ですが、見ての通りこの数ヶ月横ばい、さらに下落してローソク足が移動平均線ではほぼ見えなくなるくらい動きが鈍いです。

ここ数年調子良かったのに今は何が起きてるのか、まだ本格的に上がってないならば投資しても良いのか、それとも何か問題があるのか、今日は私の独断と偏見で解説をしていきます。

2. 銀行株が上がってきた理由|2022年末からの転機

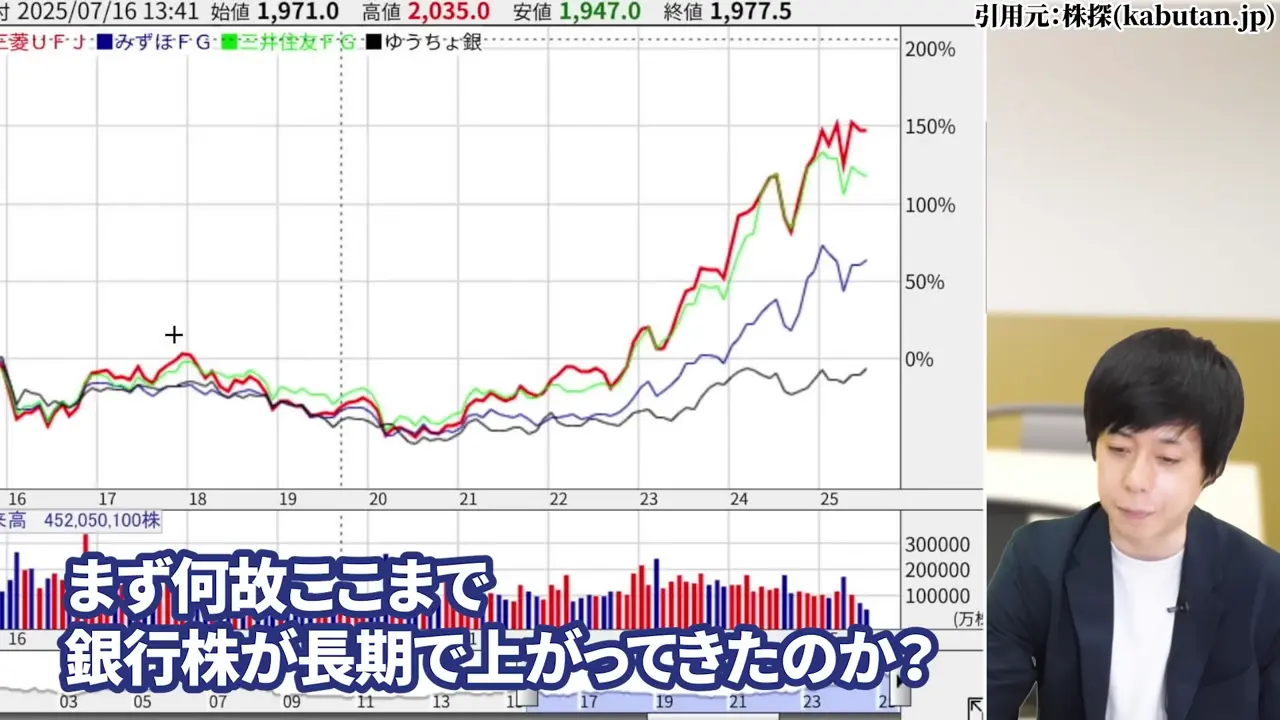

では、なぜここ数年銀行株が大きく上昇してきたのでしょうか。

2022年末の日銀政策変更と、それに伴う複合的な収益拡大要因について解説します。

2-1. 黒田日銀総裁による金融政策変更

まずですね、なぜここまで銀行株が長期で上がってきたのか。

特に転機となったのが2022年末、日銀の当時の黒田総裁による金融政策の変更からです。

ここから日本の金利が上昇し、

本来ですね貸出の利ざやで稼いでいく銀行業界に追い風になったと言われています。

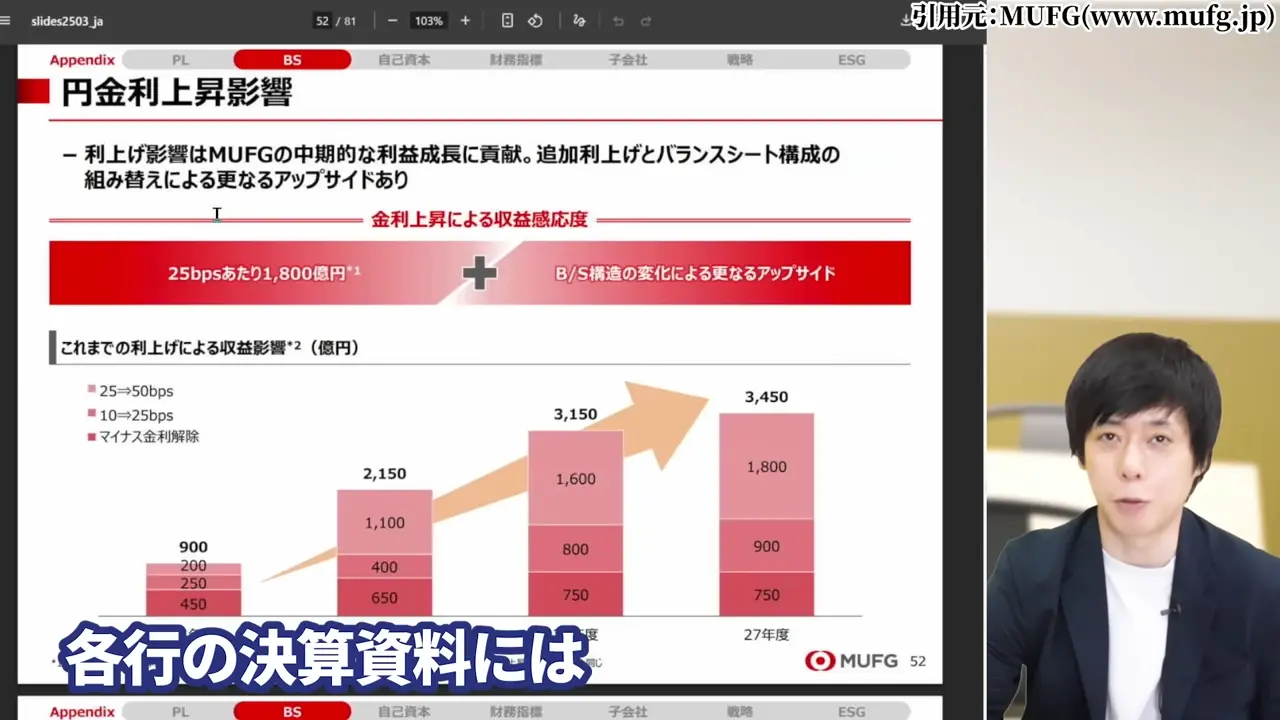

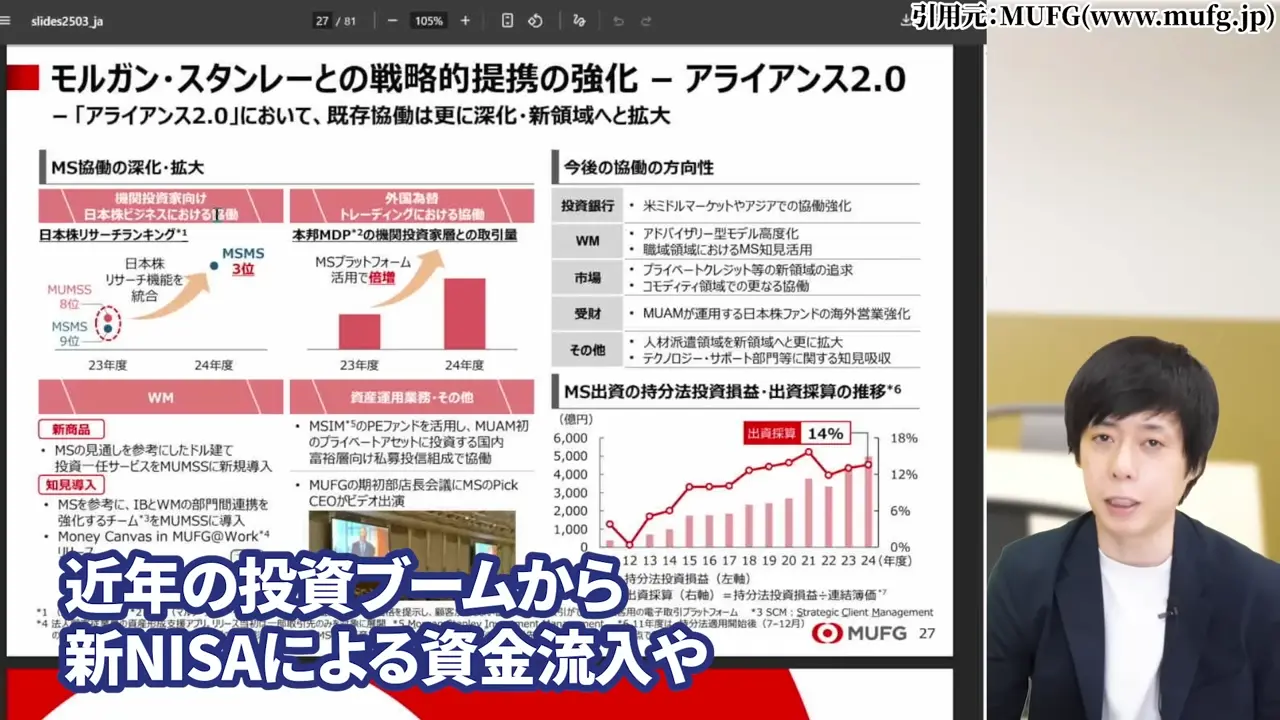

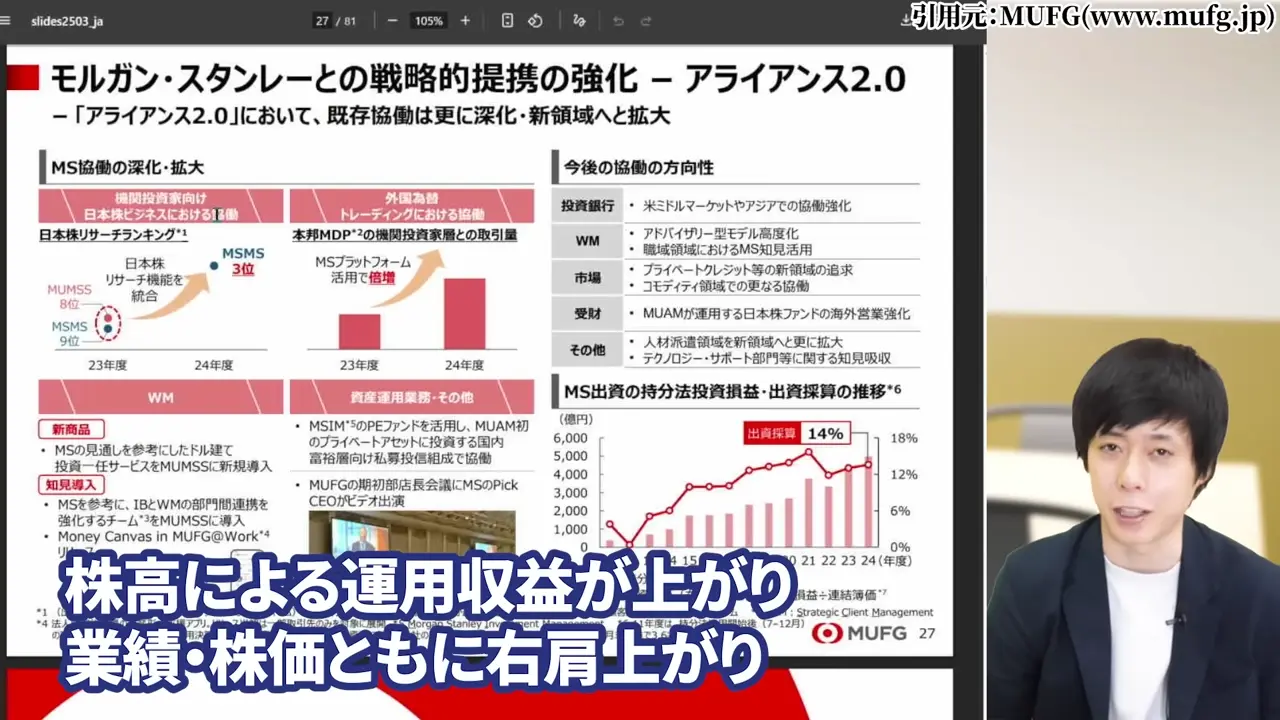

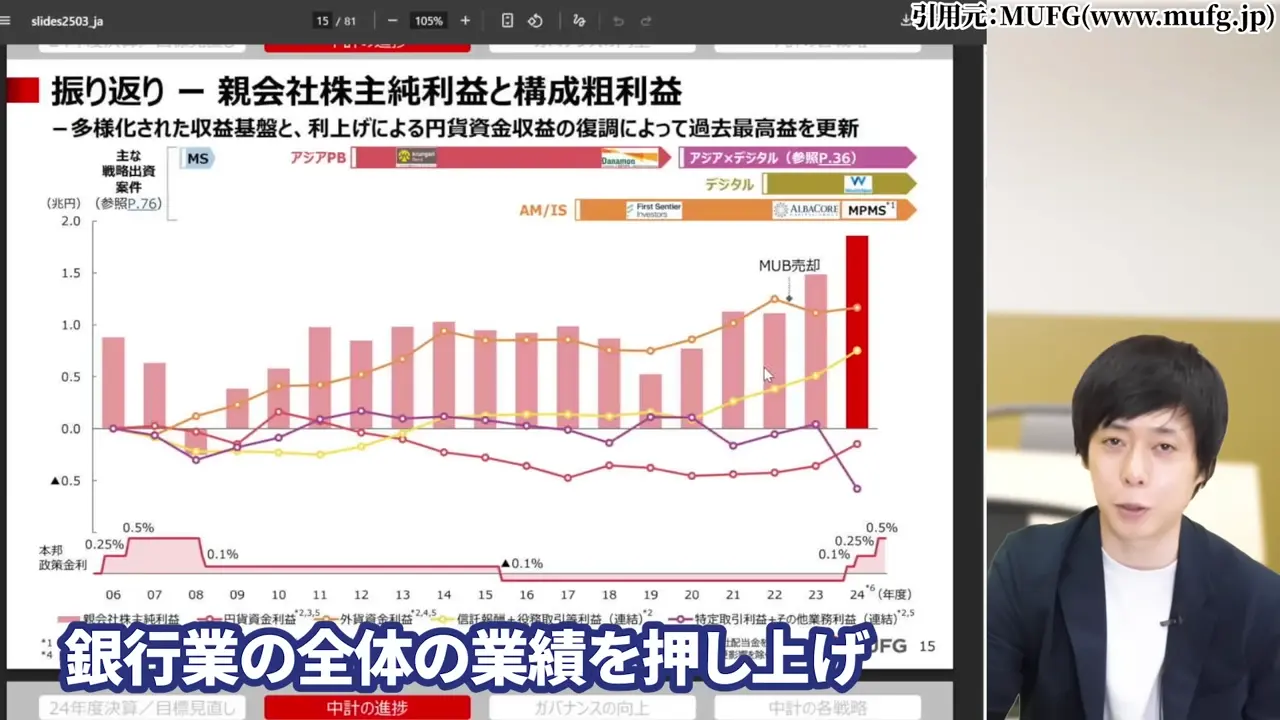

各行の決算資料には明確に金利による業績改善が書かれてますし、多くの銀行で資産運用部門を持っています。

近年は投資部門から新NISAによる資金流入や株高による運用収益が上がり、

業績・株価ともに右肩上がり、過去最高益で着地となりました。

2-2. 複合的な収益拡大要因

ただ、その変化が曲がり角に来ています。

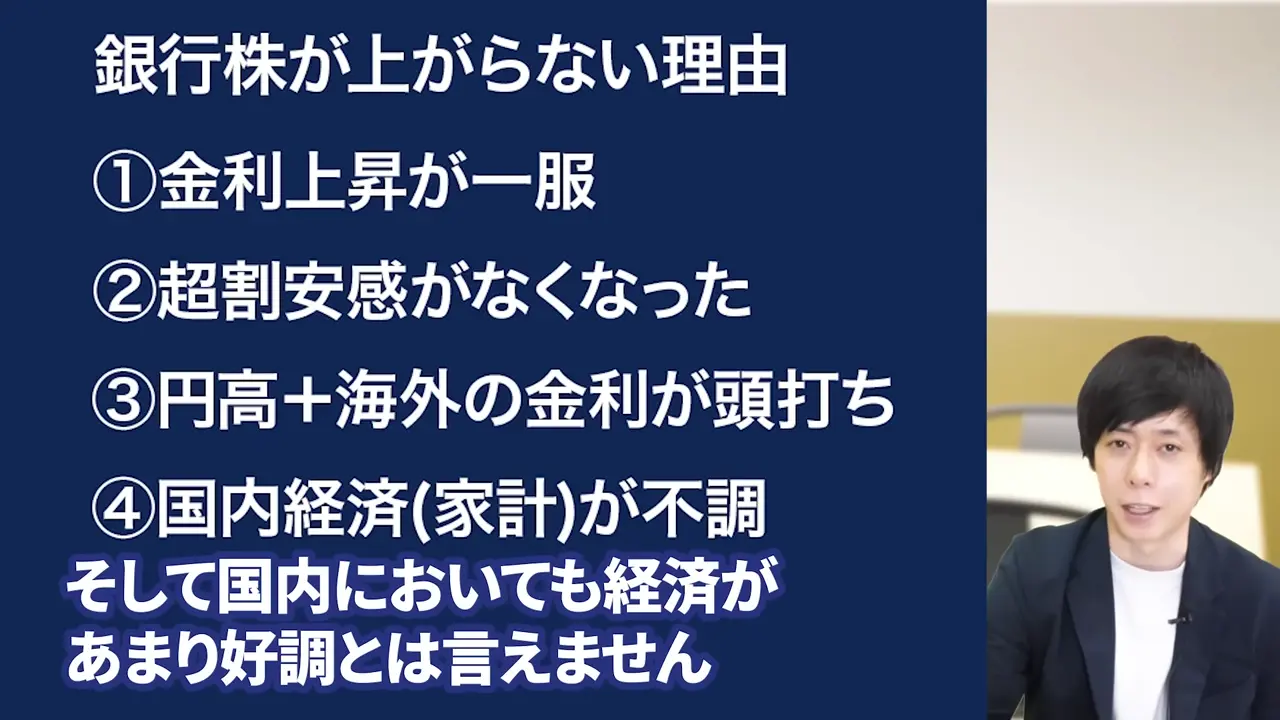

銀行株が上がらない理由をピックアップしても、金利上昇が一旦頭打ち、それから株価にしても元々成長性の低い超割安業種だったのが、少なくともかなりの割安感はなくなりました。

さらに海外部門を持ってる金融機関であれば円安と海外の金利上昇が収益を伸ばしましたが、それも頭打ち、そして国内経済も不調です。

3. 銀行株が上がらない4つの理由【詳細解説】

ここからは、現在銀行株が横ばいで推移している4つの主要な理由について、1つずつ詳しく見ていきます。

3-1. 金利上昇の一服感

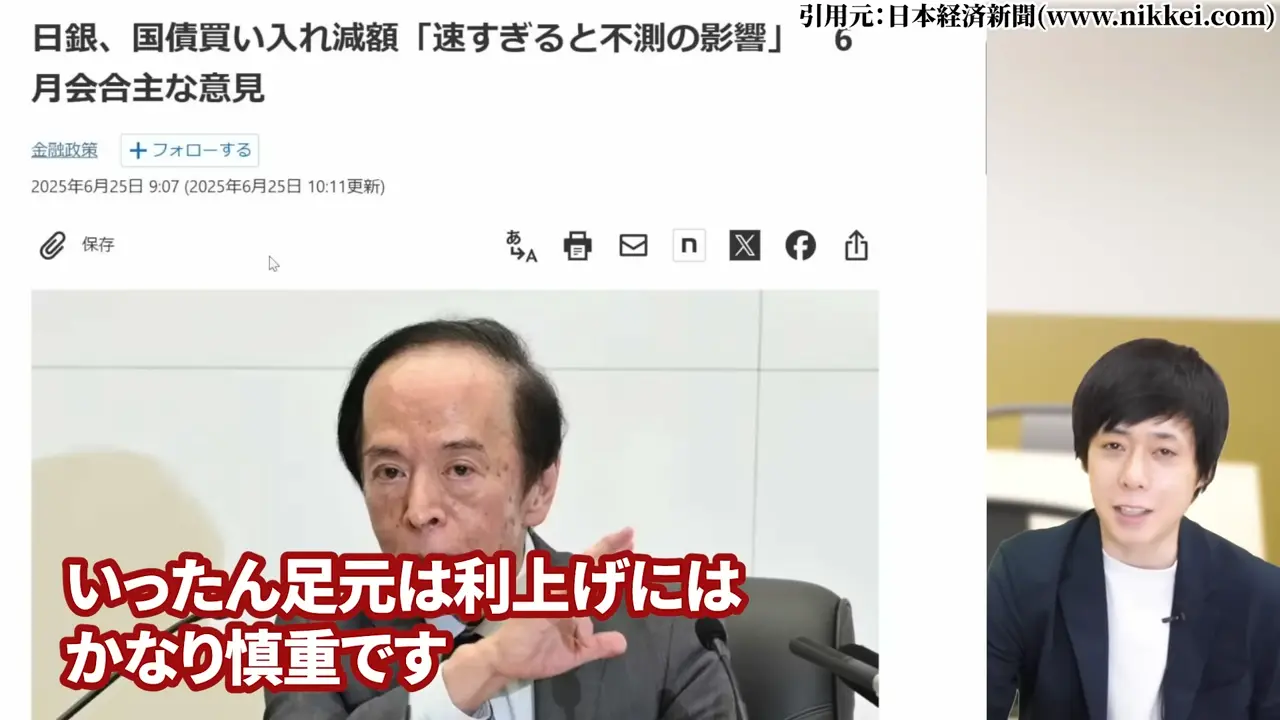

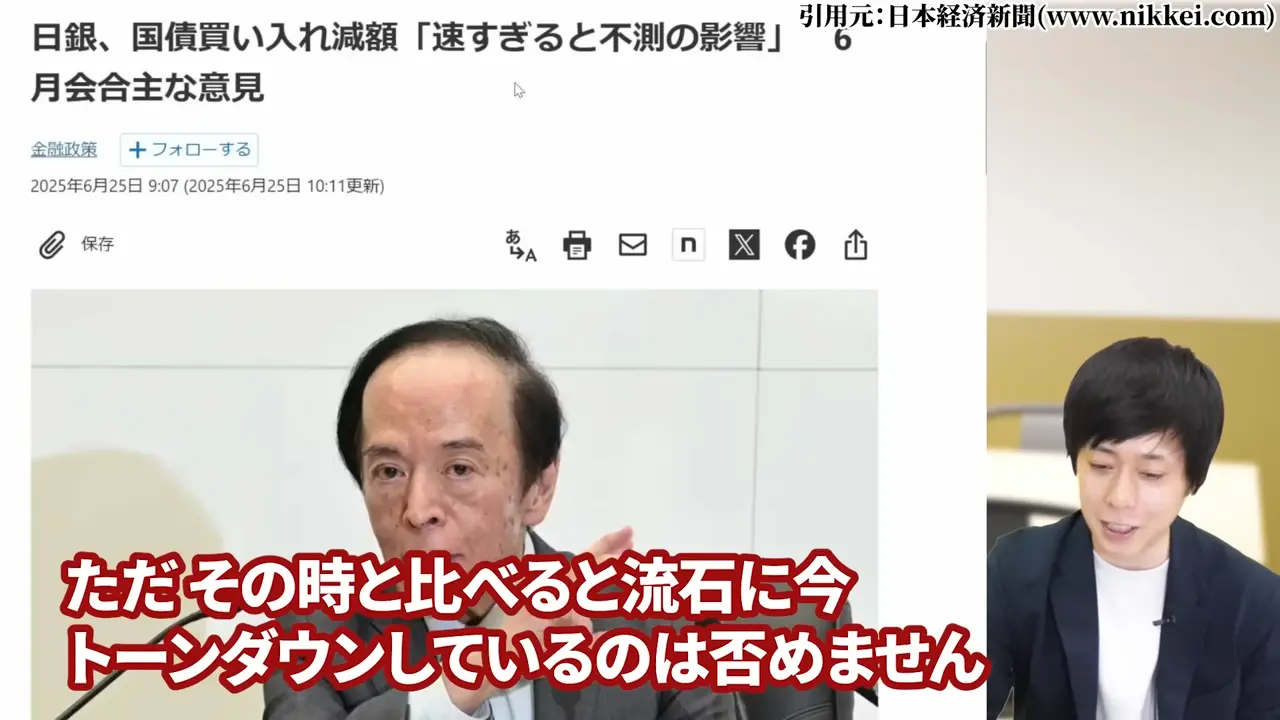

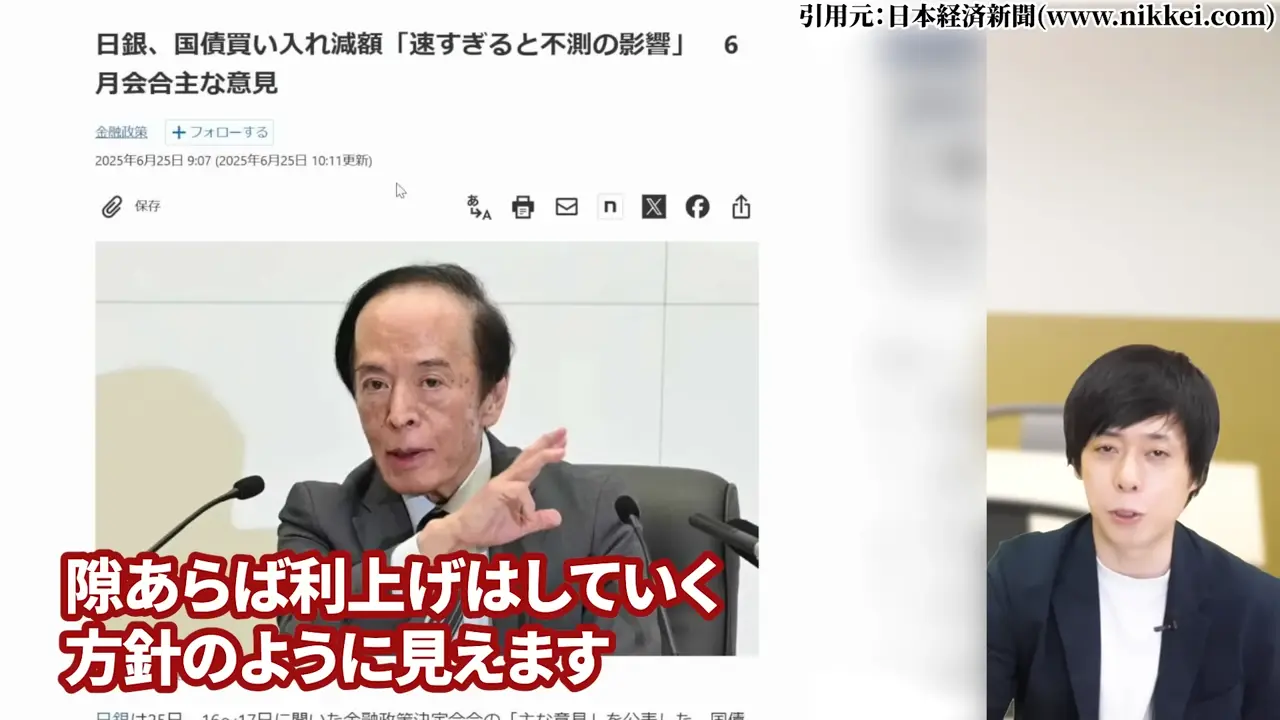

1個ずつ見ていきますと、日本はまだ金利を上げそうな雰囲気はあります。

しかし、一旦足元は利上げにはかなり慎重です。

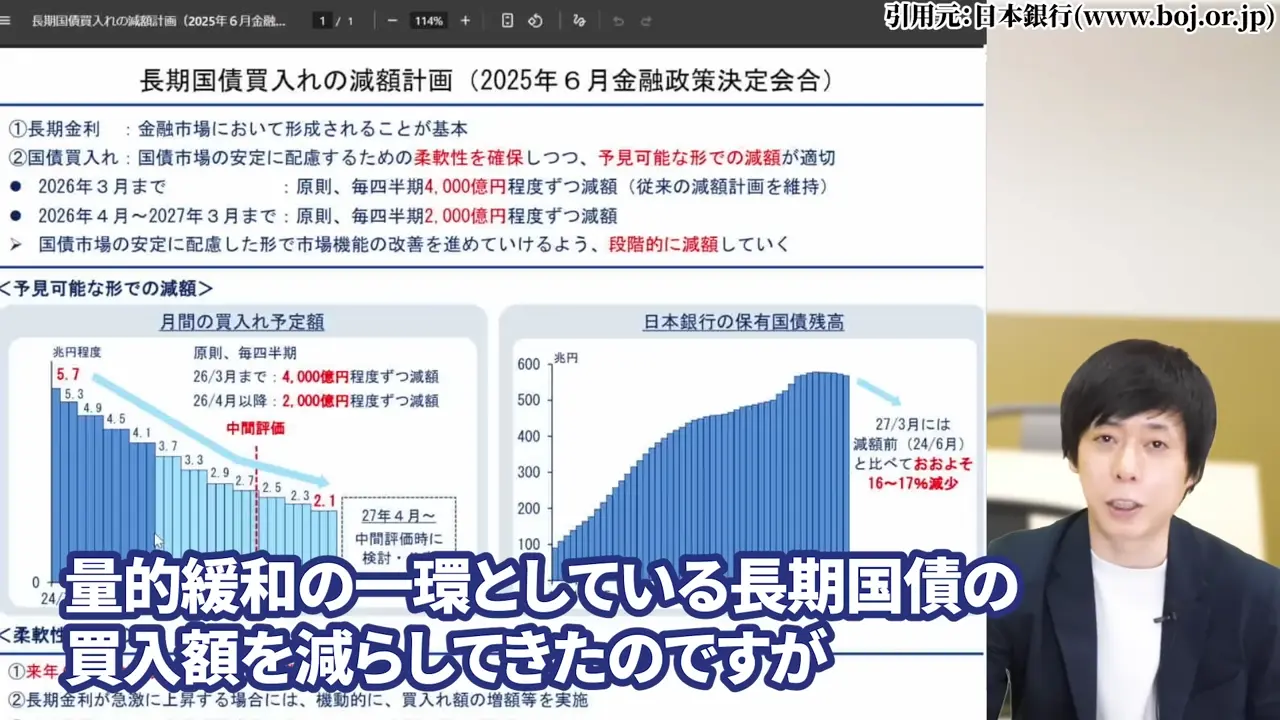

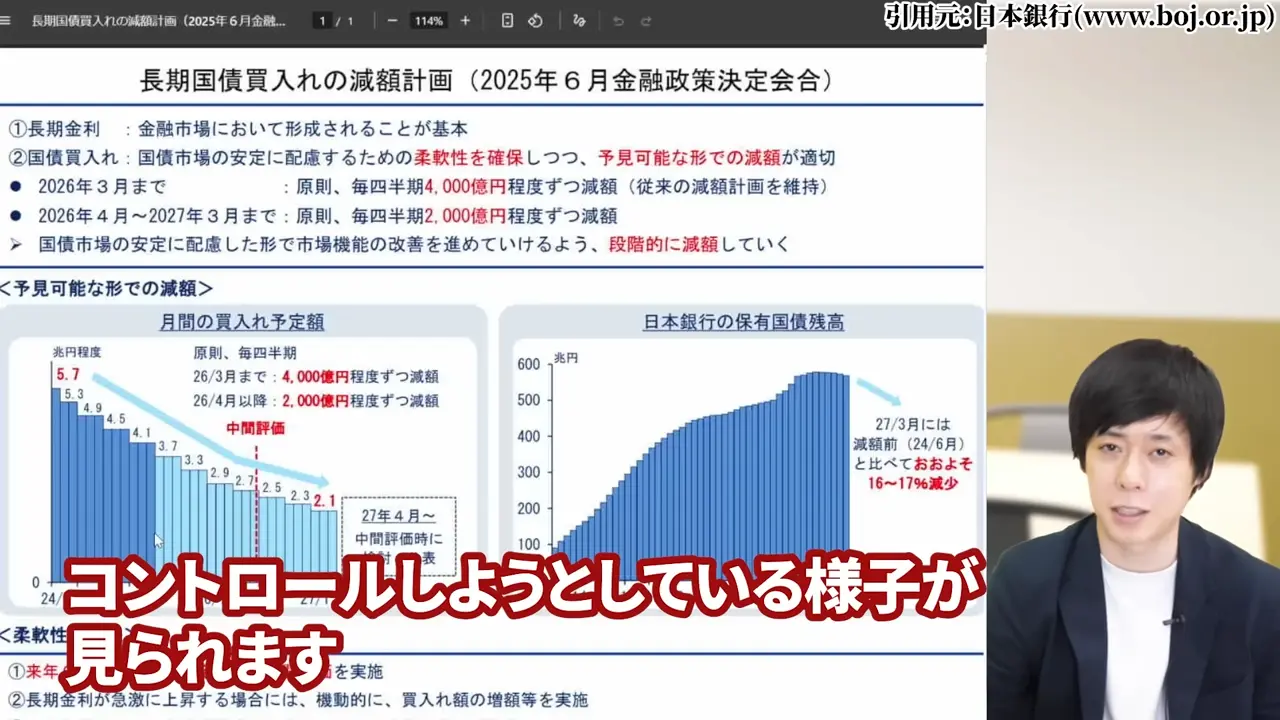

最近の日本銀行会合からは、量的緩和の移行としてる長期国債の買い入れ額を減らしてきましたが、その減額ペースを緩めること。

つまり金利は短期間で大きく上がり過ぎないようにコントロールしようとしてる様子が見られます。

長期国債の金利を見ても、2020年にはマイナスだったのが

今は1.6%、急騰と言っても元の金利が低すぎる事もありますが、実際にして約28倍、急激なペースで利上げが行われてきました。

株価が上がるには業績が良いのはもちろん、元値からの変化が激しい方が大きく上がります。

まさにこの急激な金利環境の変化が銀行業界全体の業績を押し上げ、株価上昇に貢献してきました。

ただ、その時と比べるとさすがに今トーンダウンしてるのは否めません。

3-2. 銀行株、株価の割安感消失

追加して、銀行株の株価の割安感も薄れてきています。

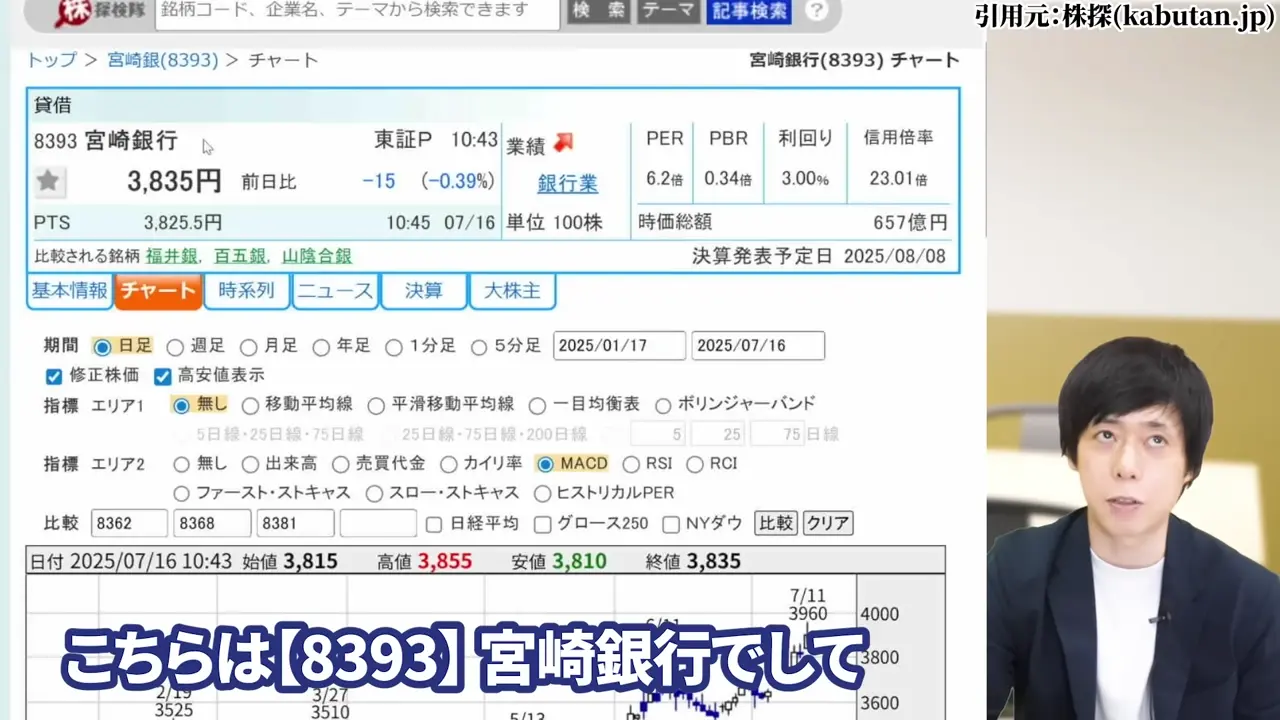

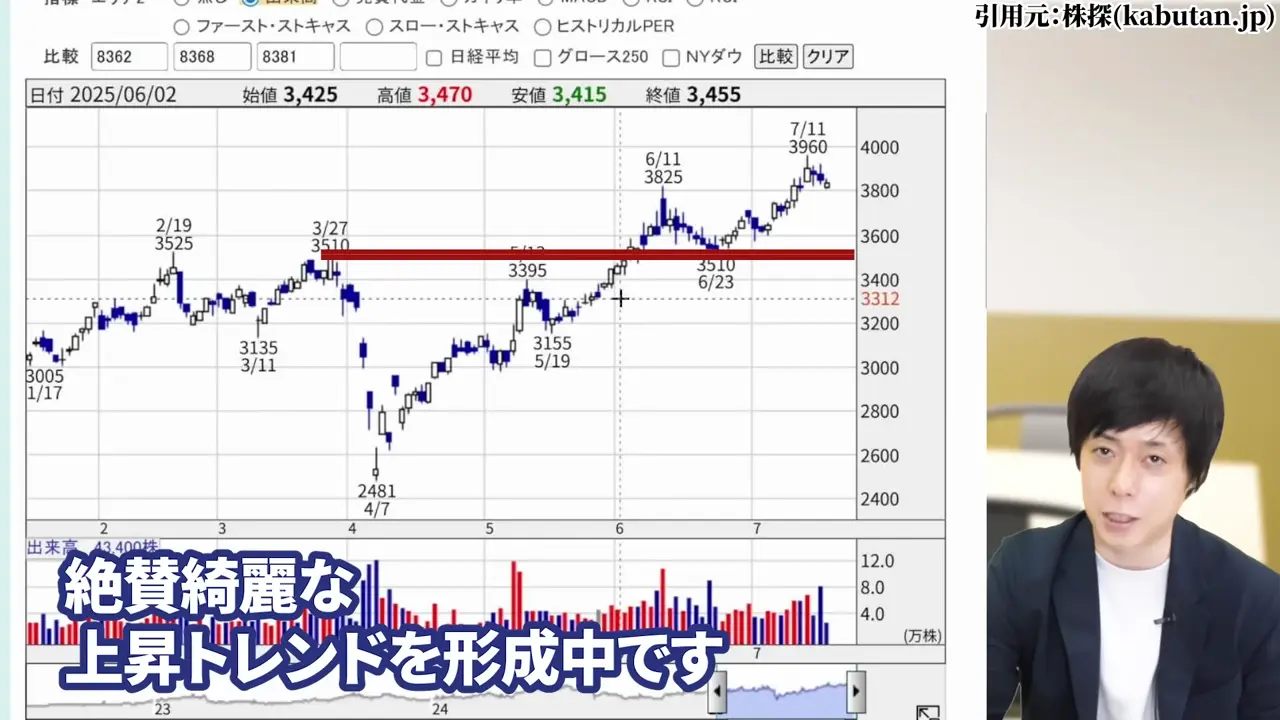

こちらは8393の宮崎銀行で、先程銀行株が上がっていないと解説しましたが、

宮崎銀行に関してはこの通り既に3月の暴落前の高値を抜いて、絶賛綺麗な上昇トレンドを形成中です。

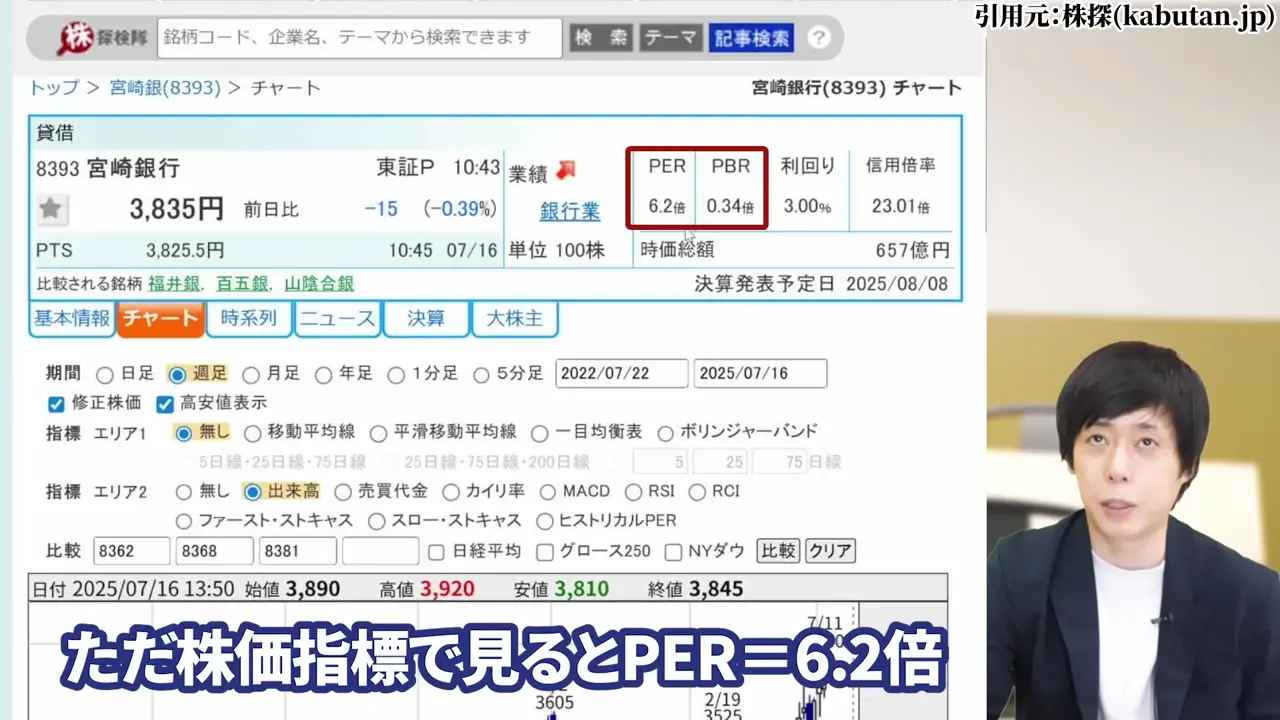

他と比べても明らかに違いますが、ただ株価チャートで見るとPER6.2倍、PBR0.34倍と銀行業界の平均を大きく下回ってます。

業績がそこまで伸びなくても、上場企業として最低限評価されないといけないPBR1倍のラインから大幅に低くなってる場合は、割安感から買いが入りやすいです。

一方で日本を代表するメガバンク始め、多くの金融機関のPBRはだいぶ上がってきました。

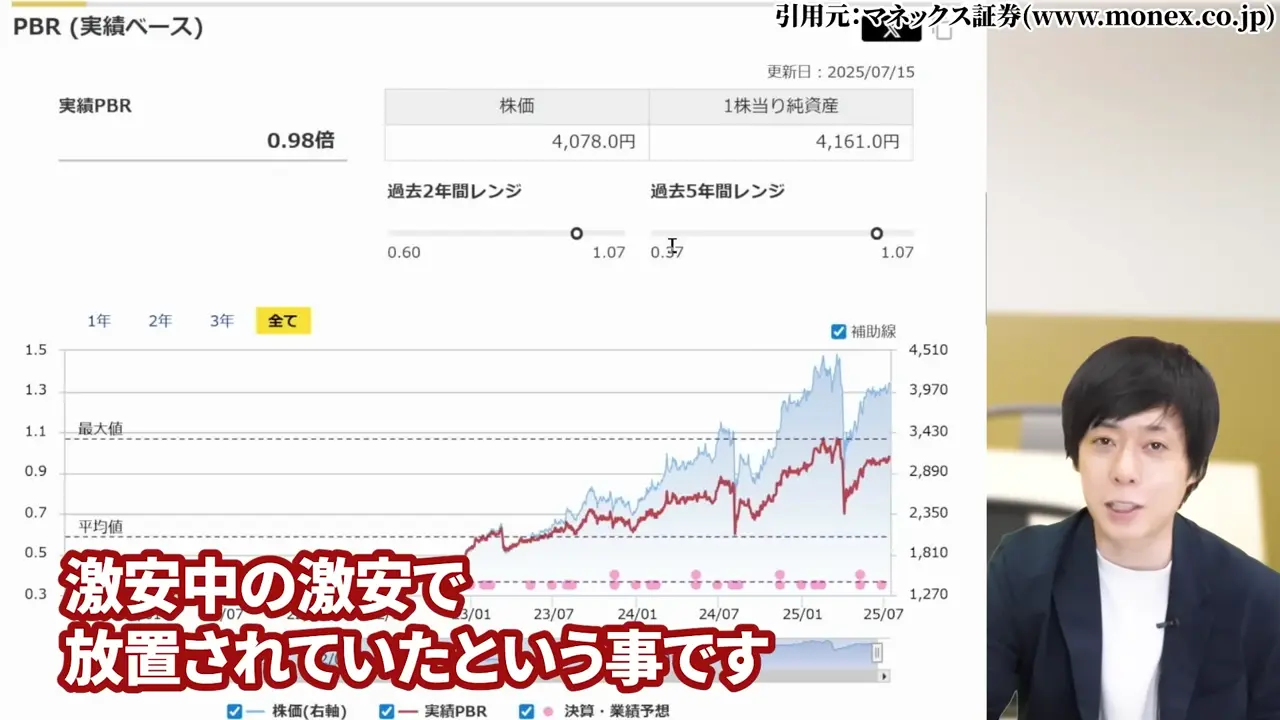

こちらは8411みずほFGの株価データです。

撮影現在でPBR0.98倍、ほぼ1倍。

これでも市場全体からすればだいぶ割安なラインといえますが、

ただ過去5年間で見ますと、つい3年半ほど前はPBRが0.4倍割れていて、まさに今の宮崎銀行と同じぐらいの割安水準、配当利回りが5、6%あって業績も悪くないのに激安中の激安で放置されてたということです。

それが結果的にこの通り3倍近くに変わり現在に至ってます。

PBRね1倍と言われてるので普通にまだまだ安いとは思いますが、冷静に考えれば伝統的で業績が爆伸びする事はなかなかありません。

そして金利上昇とか株価とか様々な外部環境も一旦落ち着いてる状況では、激安価格から適正価格に戻って、そんなお得感は無いですね。

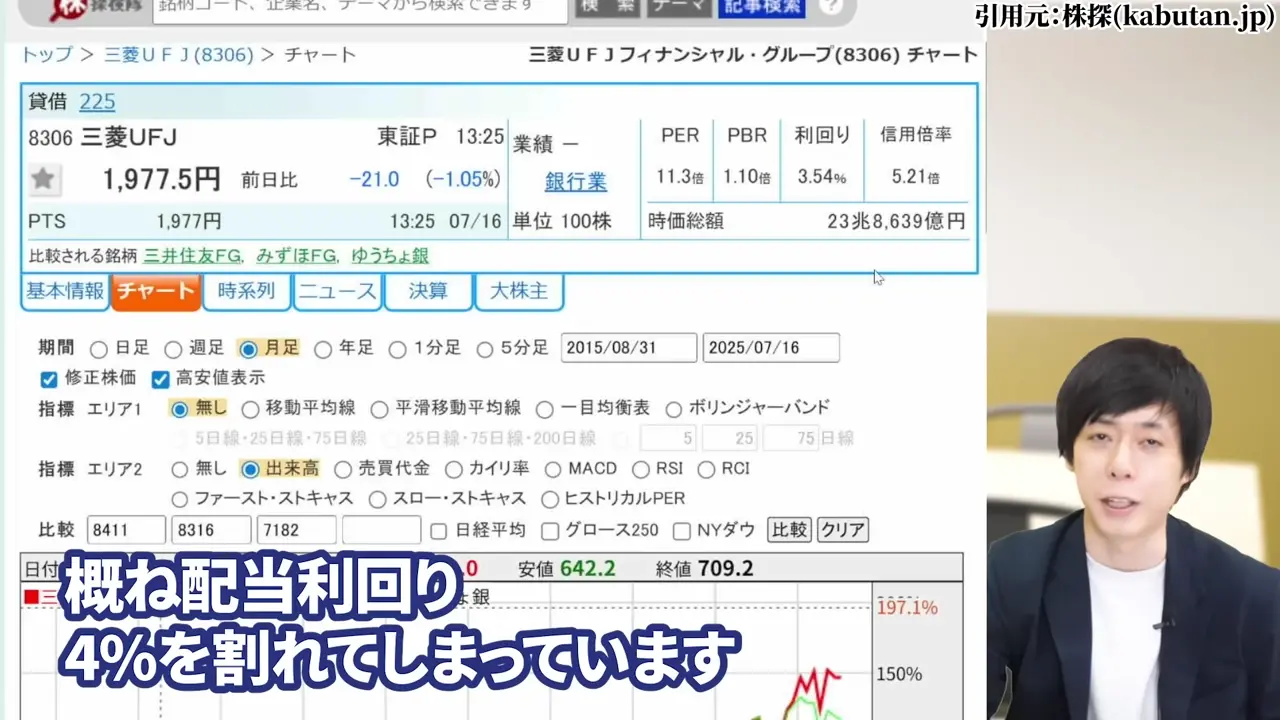

メガバンク始め主要な銀行株、軒並み配当利回り4%を割れてしまってます。

超割安だからこそ買われていたのが、普通の値段水準に戻って頭打ちになってるということです。

3-3. 円高と海外金利の頭打ち

そして3番目、円高と海外の金利が頭打ちです。

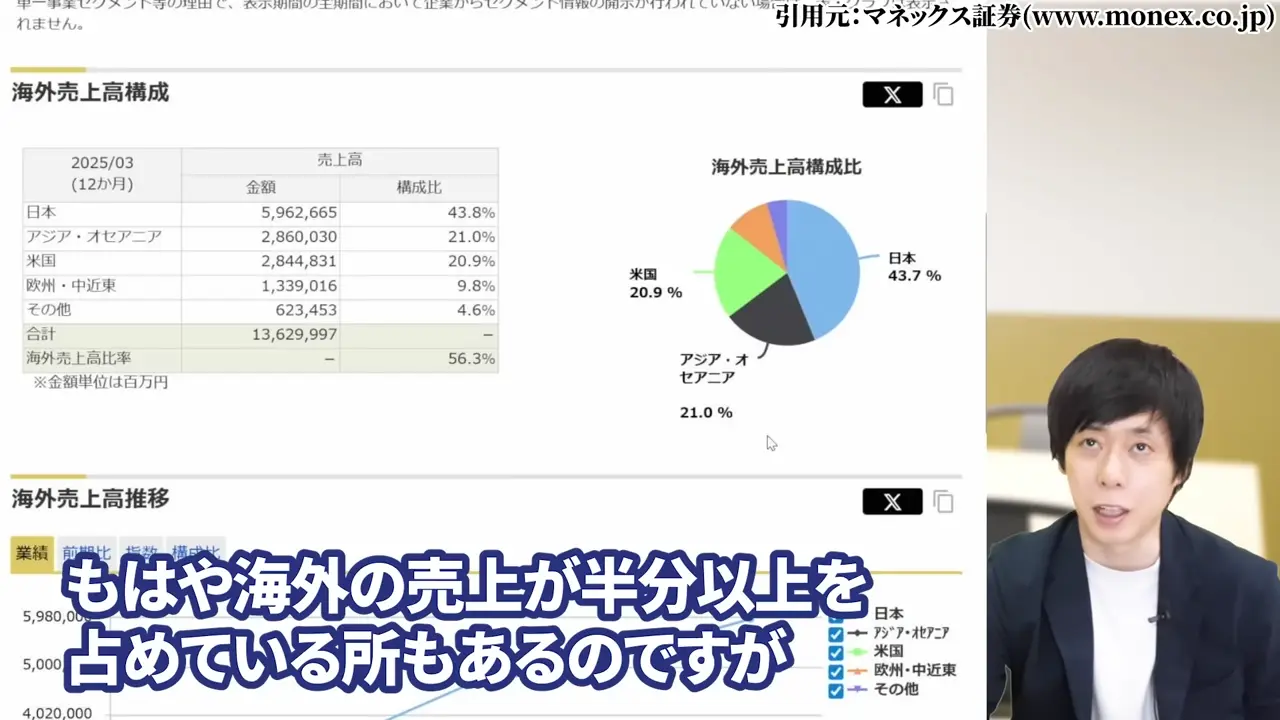

金融機関によってはもはや海外の売上高が半分以上を占めてる所もありますが、

ここ数年と比べるとやや今年は円高気味、海外の収益を押し下げてきた円安効果が小さくなってきてます。

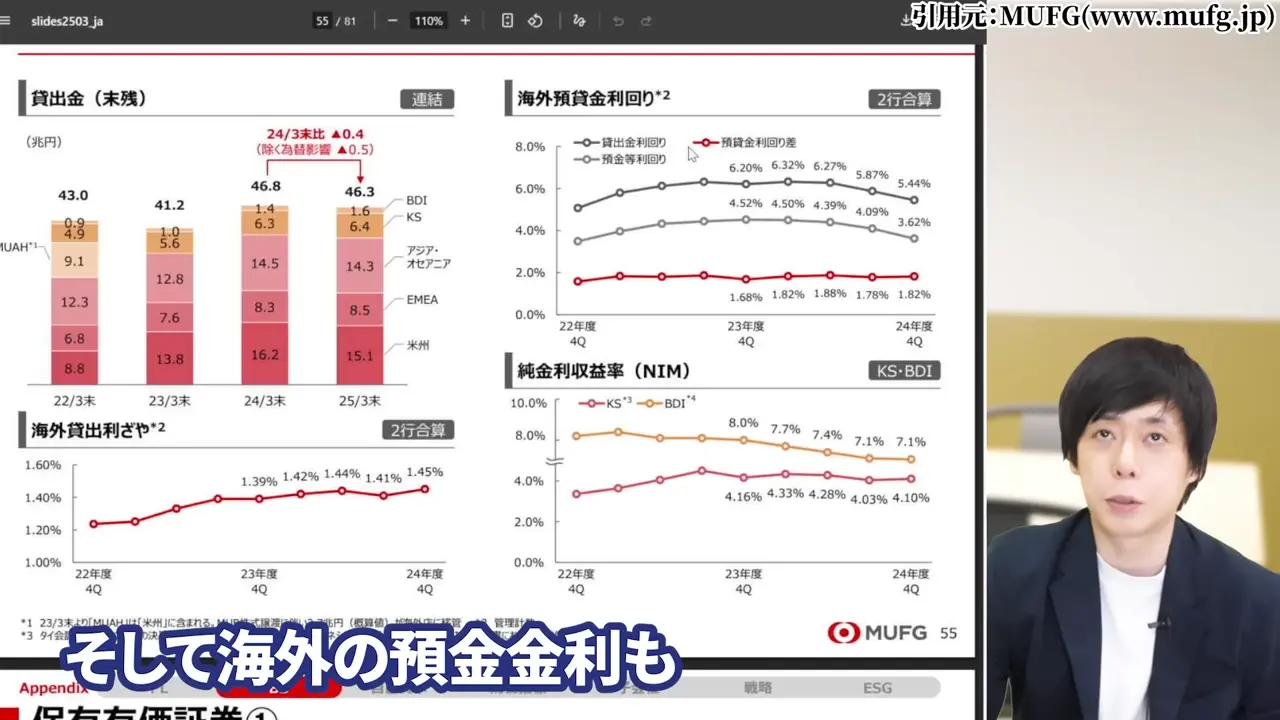

そして海外の預金金利も日本と比べればかなり高い傾向にありましたが、

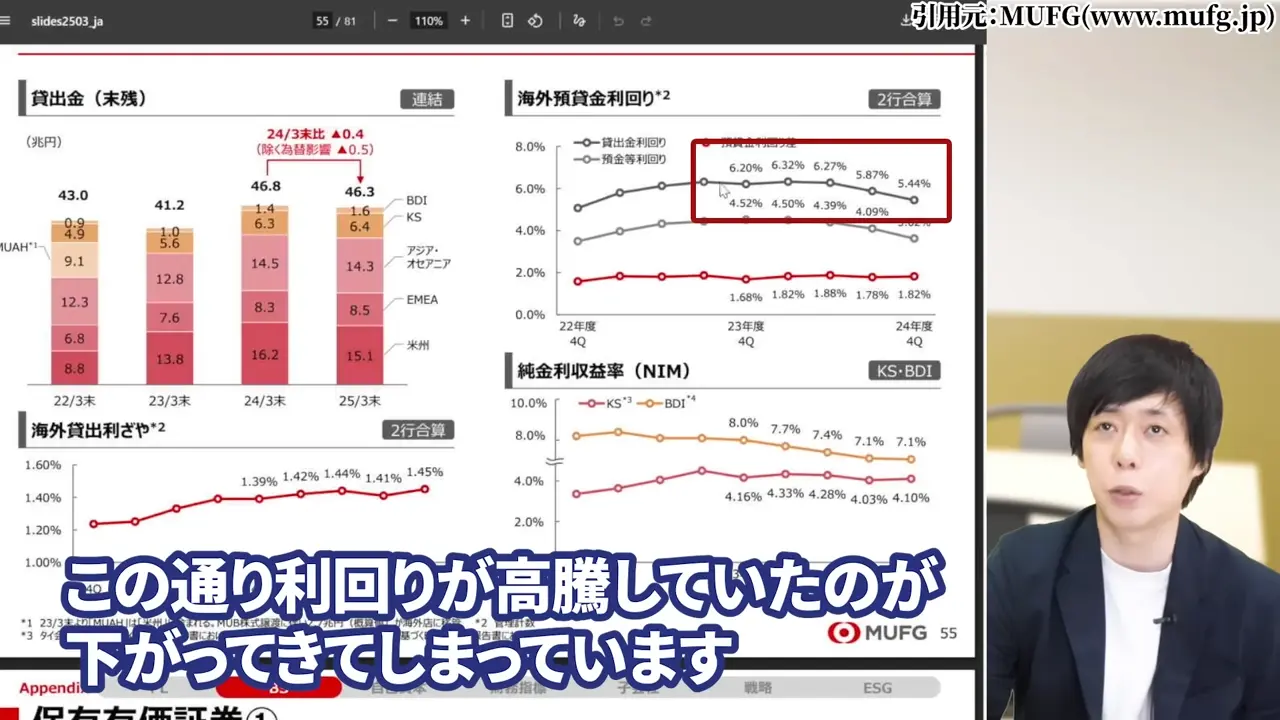

この通り利回りが高騰していたのが下がってきてしまってます。

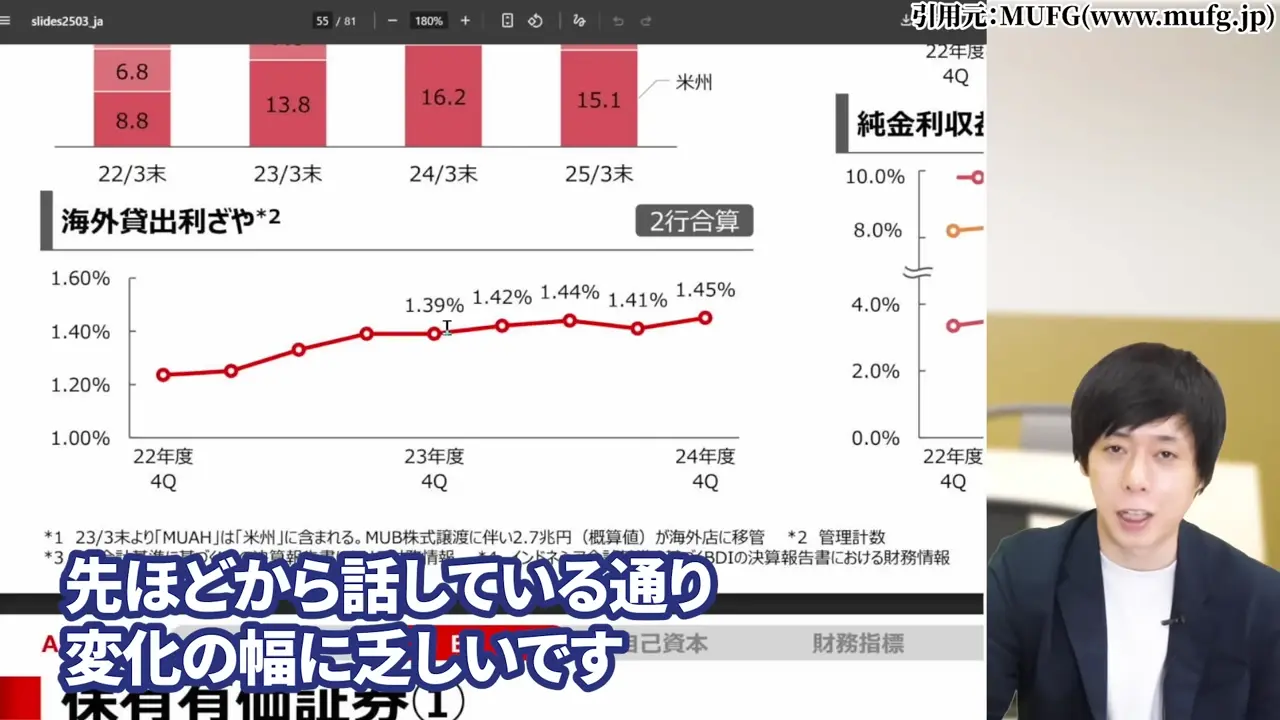

実際の貸出の利ざやは少しは上がってはいますが、2022年から2023年途中までの上昇幅と比べると、先程話した通り変化の幅に乏しいです。

海外金利が下がれば円高で、米国始め外国株の円建ての収益額も下がります。

3-4. 国内経済の不調

そして国内においても経済が好調とは言えません。

賃金が上がってるとはいえ物価上昇には負けてて、一方で家計の金融資産は昨年末で過去最高の2230兆円でした。

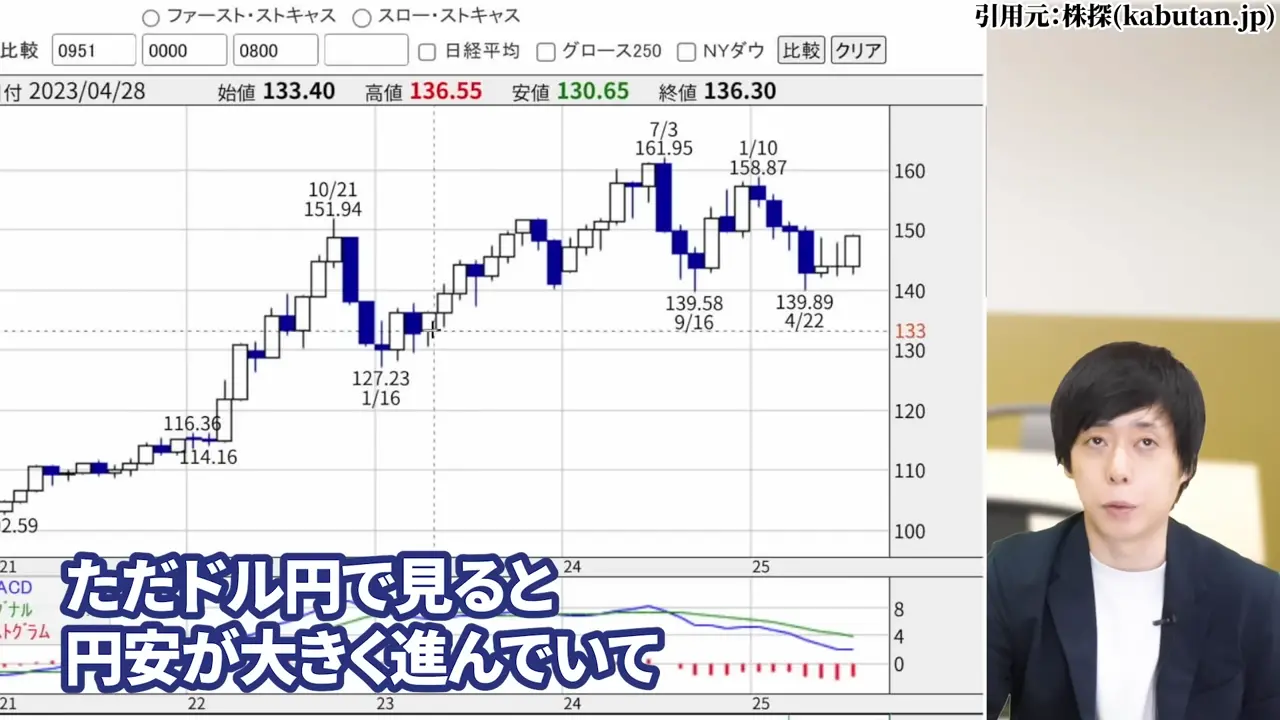

前年が約2140兆円、これだけ見ると順調に増えていますが、一方ドル円で見ると円安が大きく進んでおり、

一昨年2023年がドルベースで15兆1600億ドル、一方で昨年末、円で資産が増えていますがドルベースに直すと14兆1800億ドルと相対的に減っています。

個人では日本円しか使わない人がいたとしても、銀行業界は海外国内も資産を使います。

実質的に国内の家計の預金が実際減ってるということは、

それだけ経済成長の足を引っ張りますし、銀行の資産運用の収益にも影響が出ます。

以上の点から銀行株が上がらない材料がこれでもかと出てきてまして、業界全体で株価が横ばいになるのも納得です。

4. 今後の見通し|銀行株が上がる時はいつか

では、銀行株はいつ上昇トレンドに転じるのでしょうか。

セクターローテーションの観点と長期的な成長要因から考察していきます。

4-1. セクターローテーションの観点

ただ何も私は悲観してるわけでもなく、少なくとも大きくは下げてなくて横ばいなので、どこかで状況が変わればブレイクすることもあると思ってます。

こういう時は銀行業界とか特定の業種ではなく、他の業種にも資金が流れてるんじゃないかという推定が必要です。

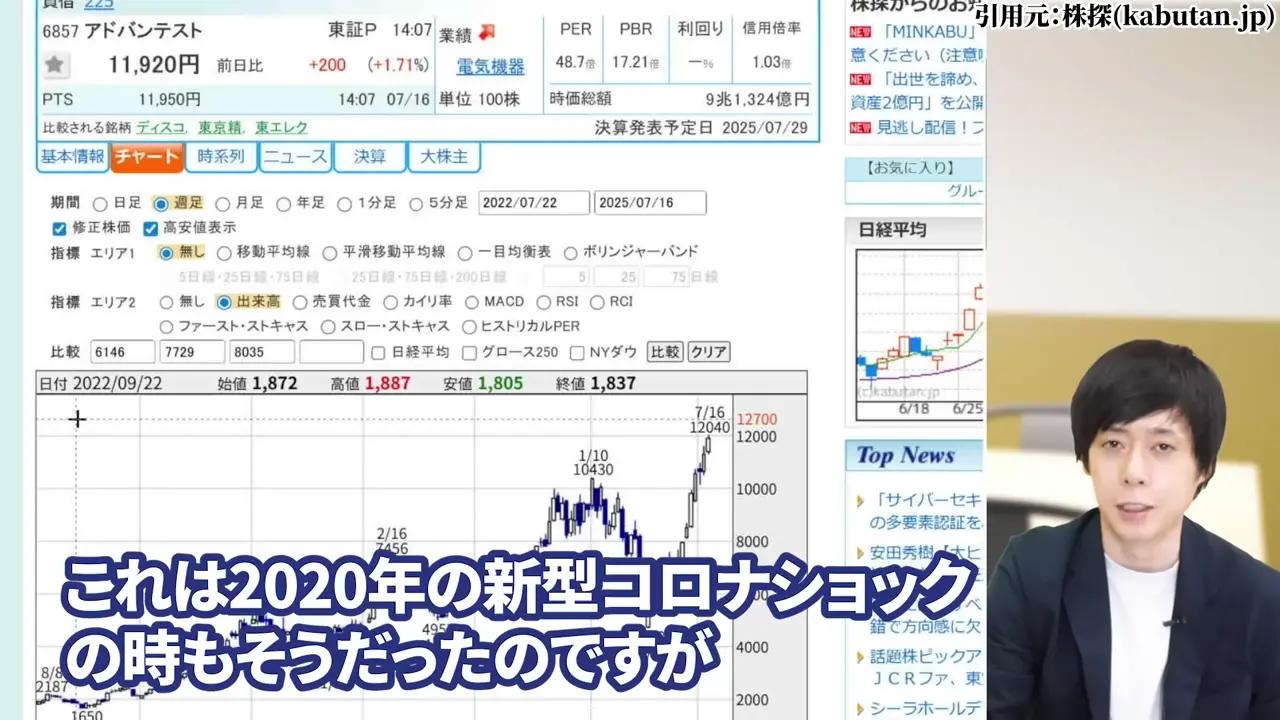

今で言いますと日本の半導体株中心にグロース株にお金が流れて大きく上がってます。

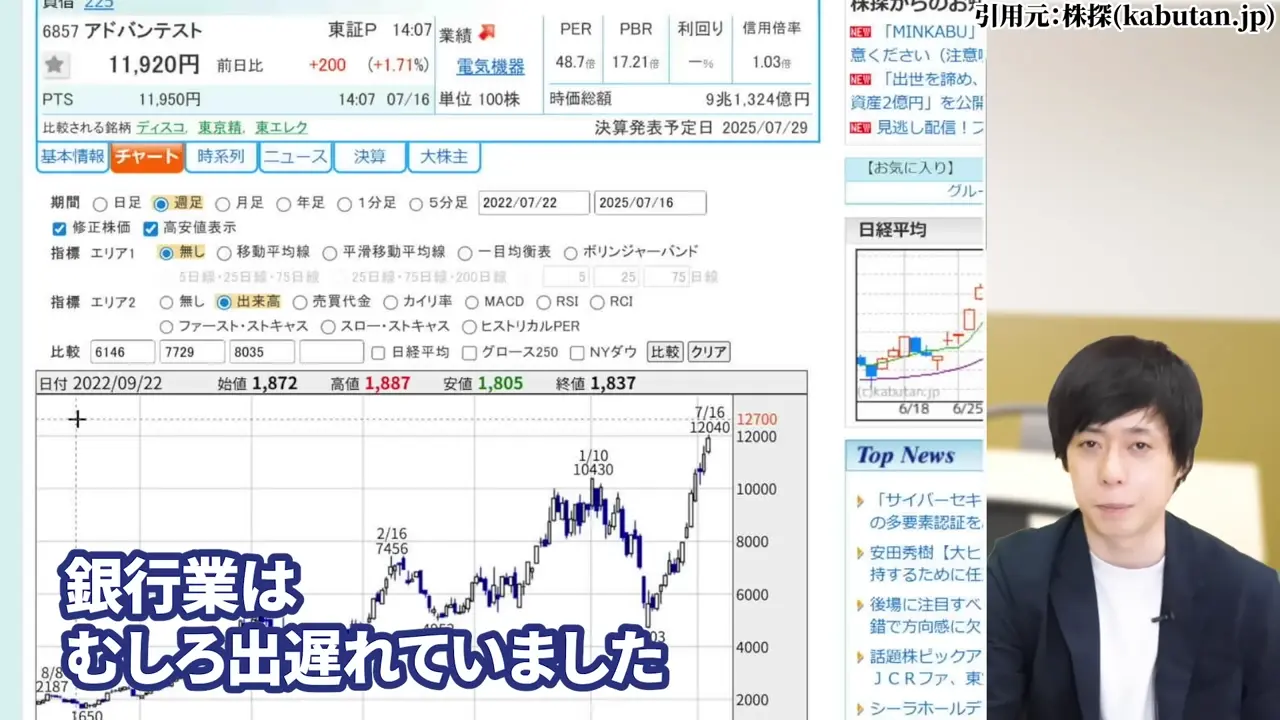

これは2020年の新型コロナショックの時もそうでしたが、株高になっても上がってたのはまさにこの様な半導体やハイテク株で、

銀行業界はむしろ出遅れてました。

ただその後、高配当や他のセクターへの資金流入が起きて、かつ金利上昇もあって後から伸びてきたというのがこれまでの経緯としてあります。

ですので市場全体の順番で考えると、今は待ちというか、お休みという解釈もできます。

4-2. 長期的な成長要因

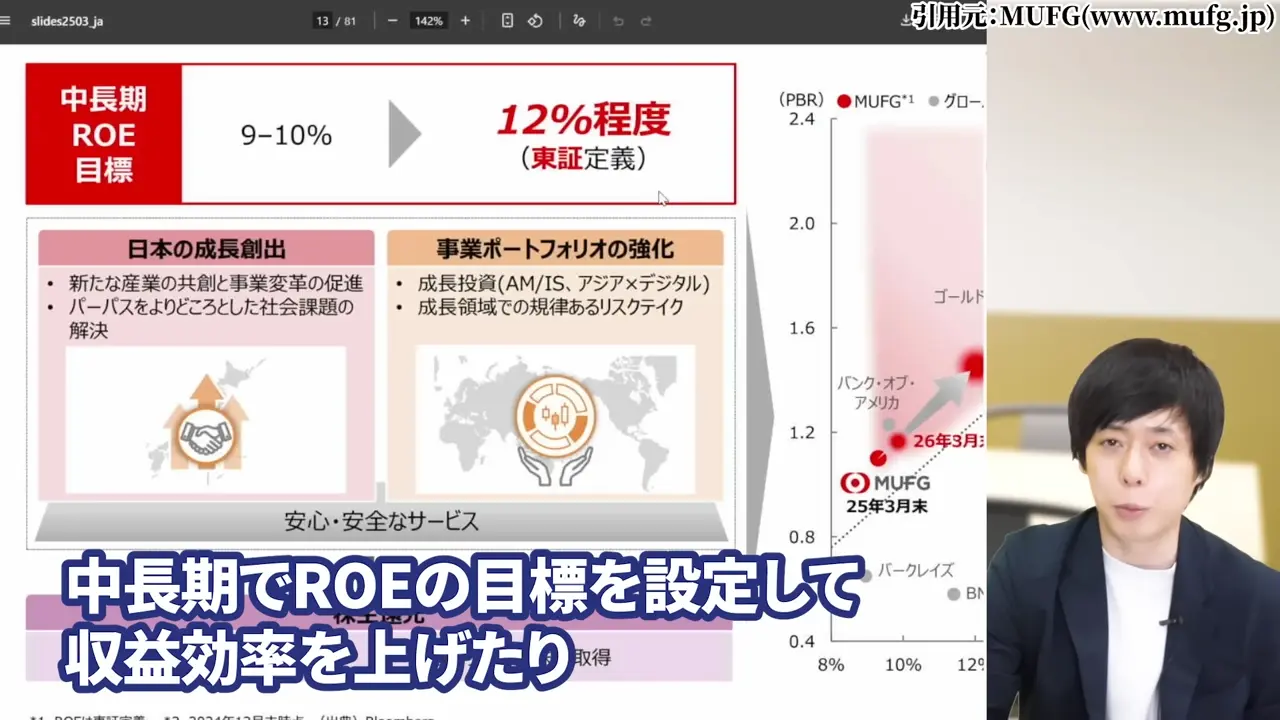

あと銀行株自体が以前のような低成長な業界ではなく、現在は中長期でROEの目標を設定して収益効率を上げたり、メガバンク中心に増配を導入したりと、長期の高配当投資をするのであれば非常に心強い存在です。

先程日本の金利が頭打ちじゃないかという話をしましたが、ただ現在の日本銀行の方針を見ると、ゆっくりは利上げしていく方針のように見えます。

これが本当に経済にとって良いのかはまた検討の余地がありますが、インフレトレンドであることから、株高もなりつつあります。

そういう理由から私は特に現在保有してる銀行株を、これで売却するという事はないと考えています。

5. 銀行株は買いか?投資判断の基準

それでは実際に投資判断をする際の具体的な基準について、配当狙いとキャピタルゲイン狙いそれぞれの観点から解説します。

5-1. 配当狙いの投資判断

もし今から銀行株を買っていくのも良いのか、私はですね売買を考える際に、株価・金利・配当を重視する配当狙いの場合と、

一方で配当はそこまで重視せず値上がりを狙っていく場合、

2つに分けて考えていますが、どちらも新しく買うのであれば現状は様子見です。

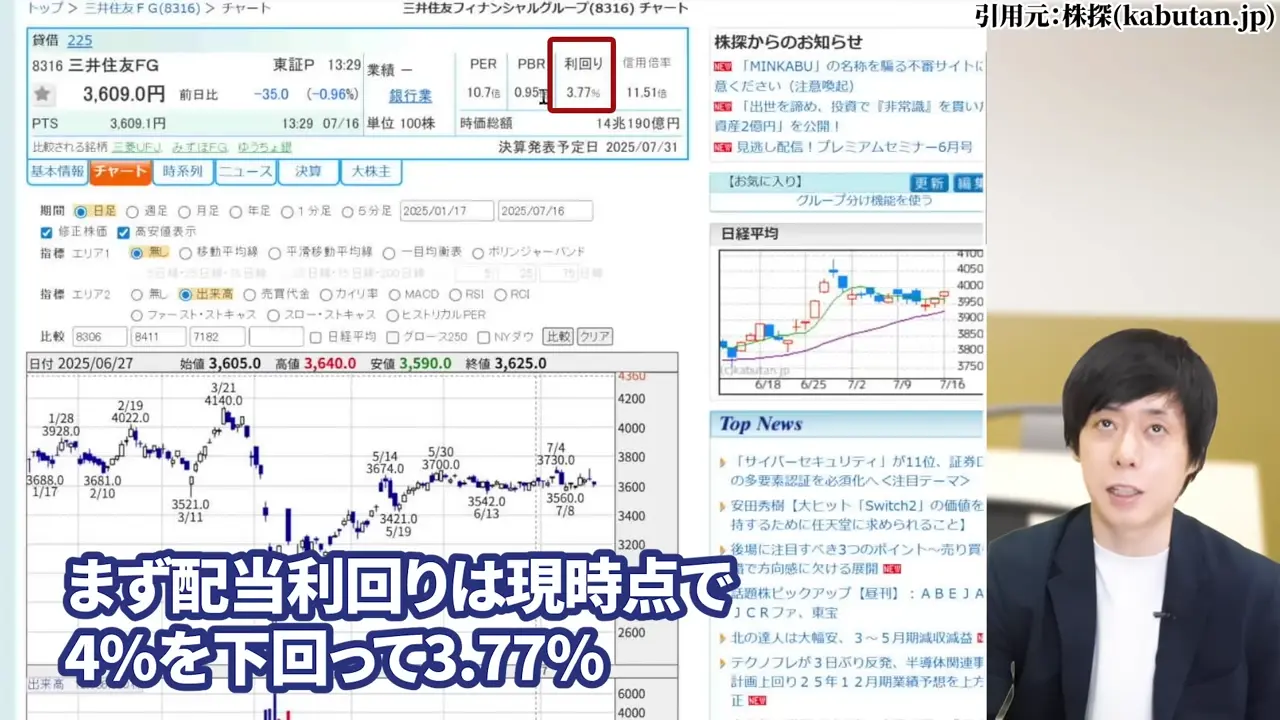

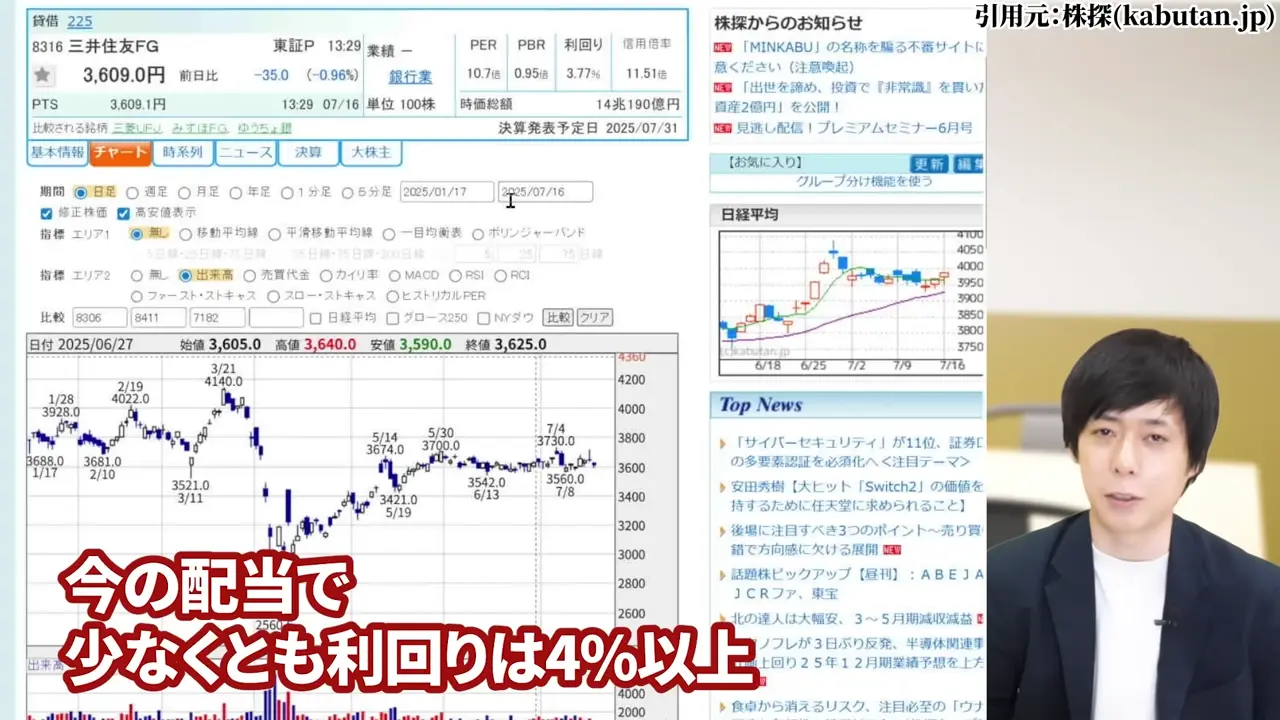

例えば画面に映してる8316三井住友フィナンシャルグループ、見ての通り株価ラインは横ばいなですが、まず配当利回りは現時点ですね4%を下回って3.77%。

これは個人的な意見ではありますが、この後増配があったとしても一旦無視して、今の配当で少なくとも利回りは4%以上、

高配当を狙うのであればそのラインを基準にしたいところです。

5-2. キャピタルゲイン狙いの投資判断

またキャピタルゲインを狙う場合も、超長期目線であれば悪く無いのかもしれません。

しかし、現状ですとPERは過去実績から見て中間ライン、PBRはほぼ最高値付近と、大きくキャピタルゲインを狙うにしてはやや、手出しにくいかなとも思います。

ここ1年で大きな変化があるのか、銀行業界全体で横ばいとは言え今の株価ラインは安いのか、よく考える必要があると思います。

6. 具体的な投資戦略

最後に、既存保有者と新規投資を検討している方それぞれに向けた、具体的な投資戦略をお伝えします。

6-1. 既存保有者の対応

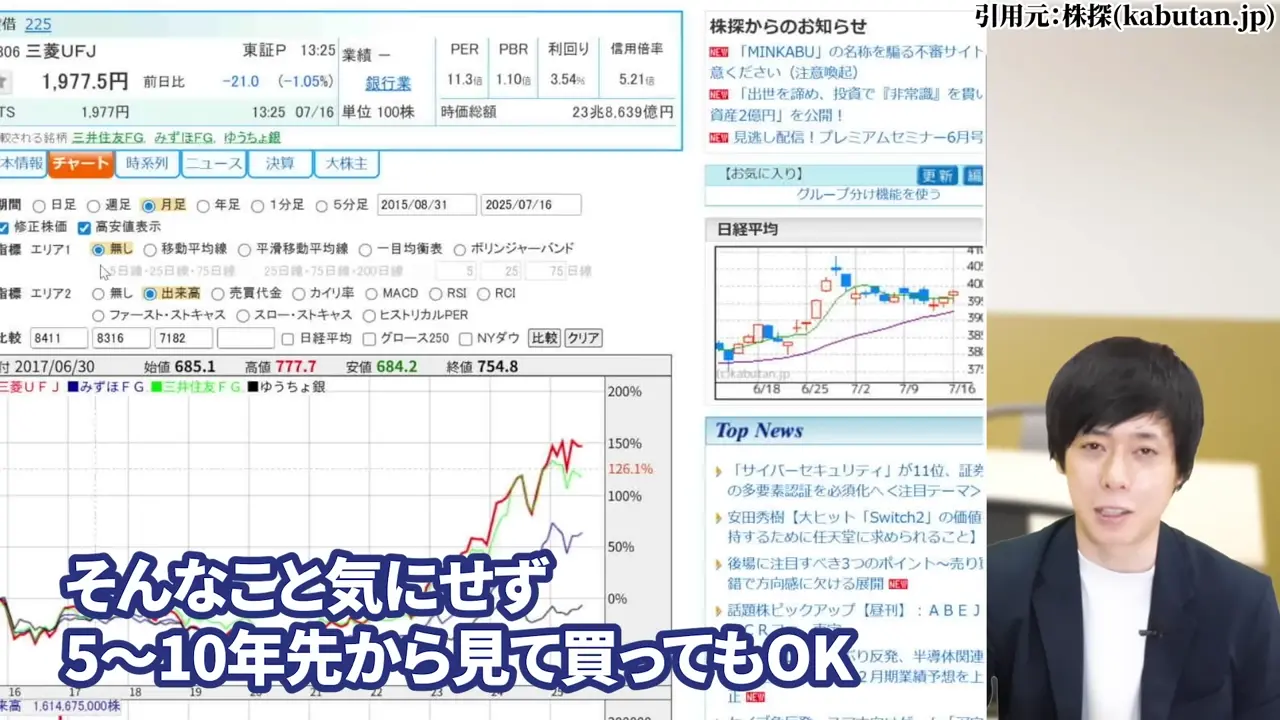

そんなこと気にせず5~10年先から見て買ってもOK、下がっても堪え凌げる、であれば今でも悪くないと思います。

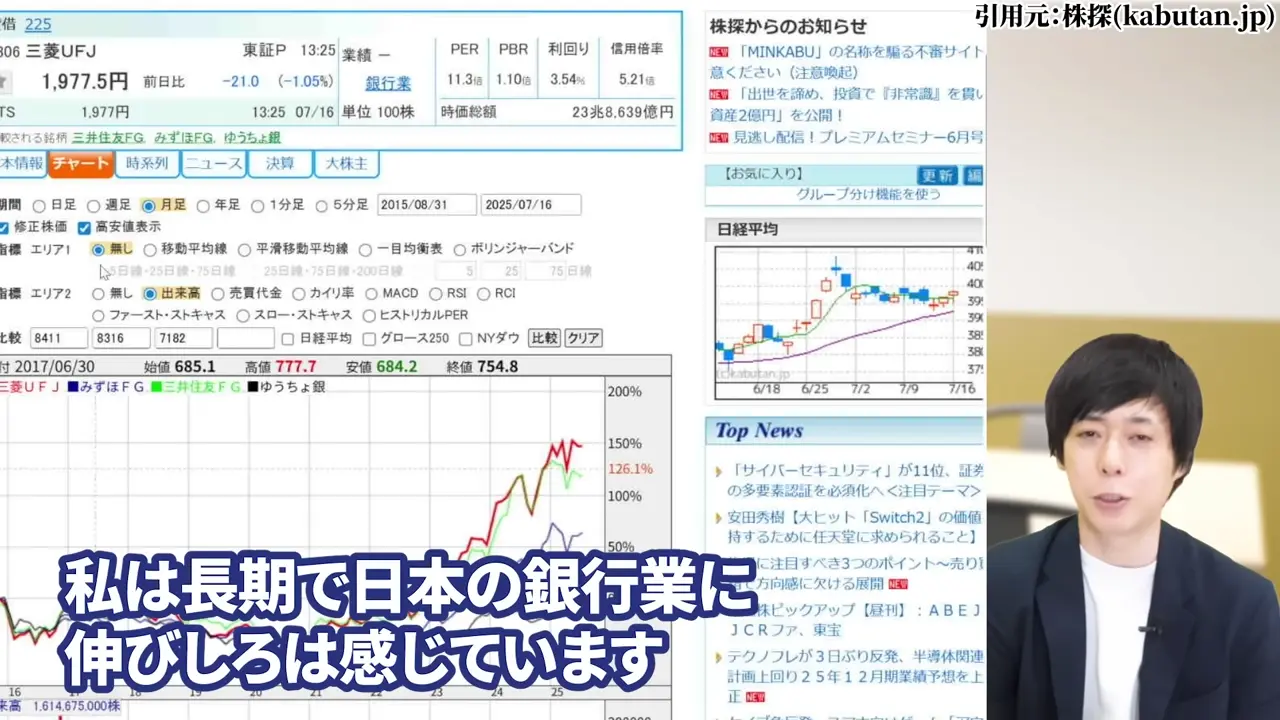

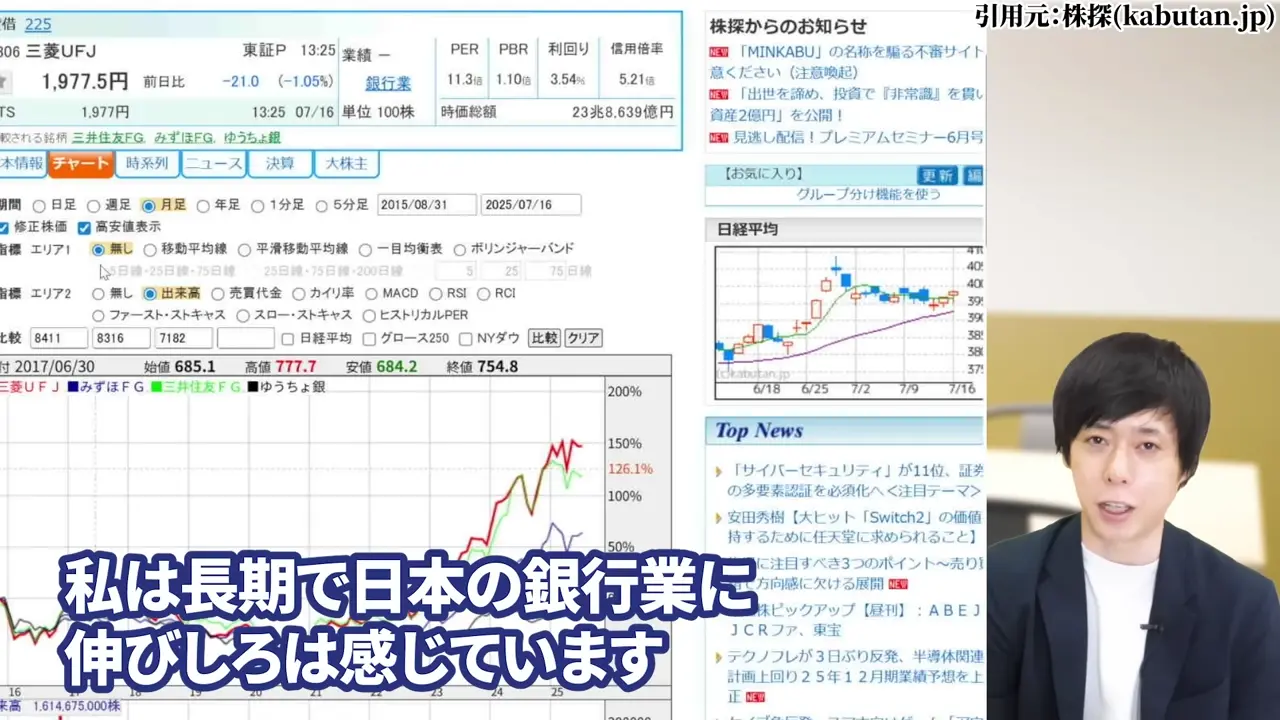

ファンダメンタルズ的にも私は長期で日本の銀行業界に伸びしろを感じてます。

前から数年来銀行株を保有してるのであれば、

タイミング見てちょっと買い増ししたりとか考えられるかなという風に思います。

6-2. 新規投資を検討する場合

ただ新規で行くには慎重に考えたい、配当利回りもそこまで高くないですし、

利回りを重視するのであれば高利回りで割安な日本株まだまだゴロゴロ他にありますので、そちらを検討したいですね。

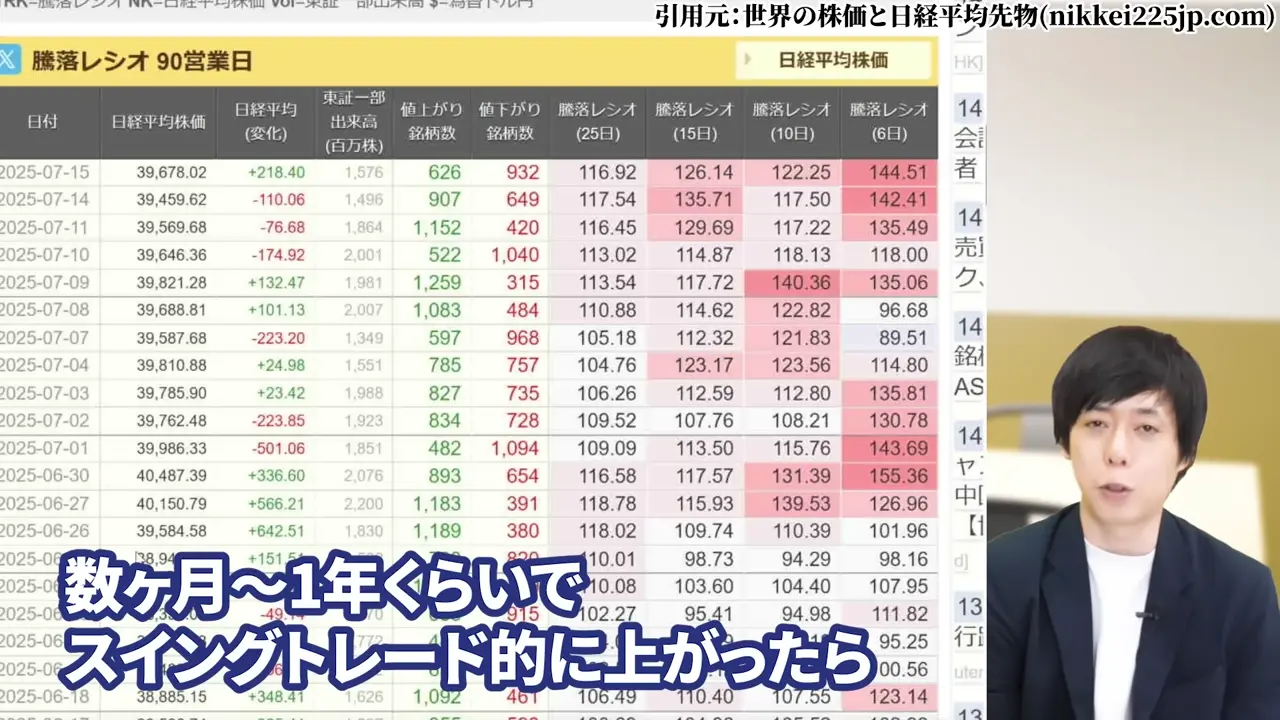

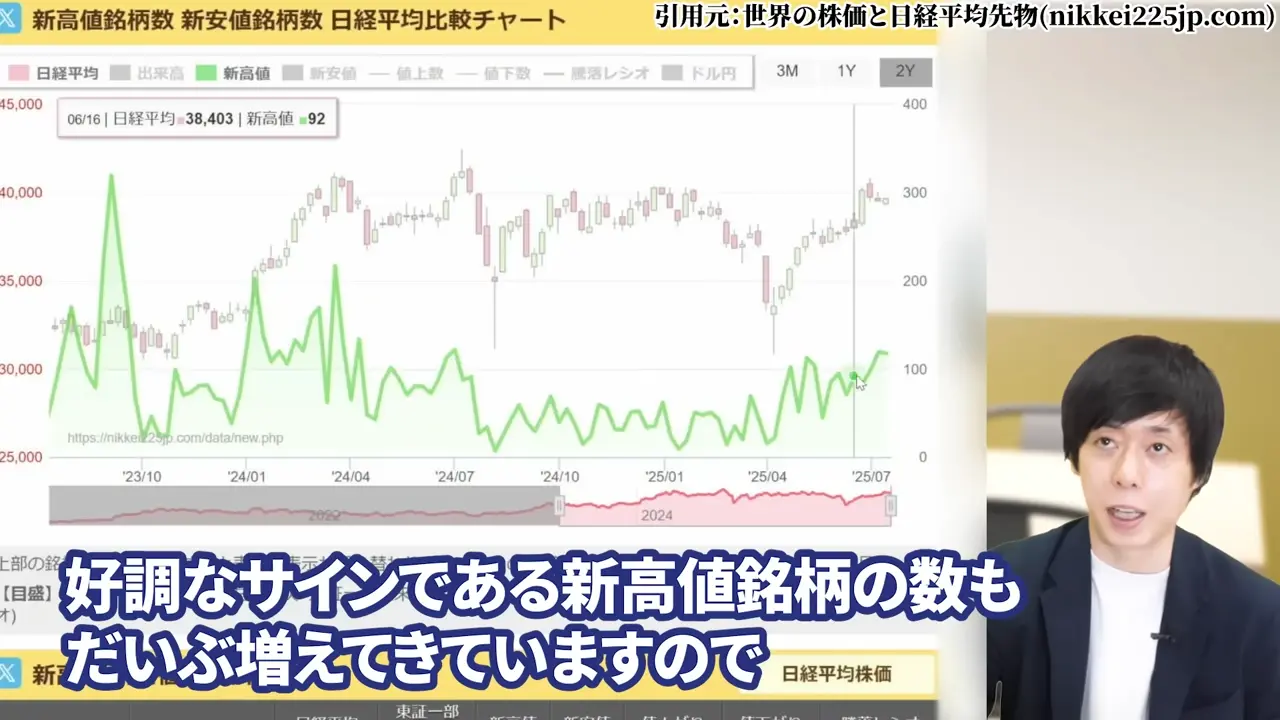

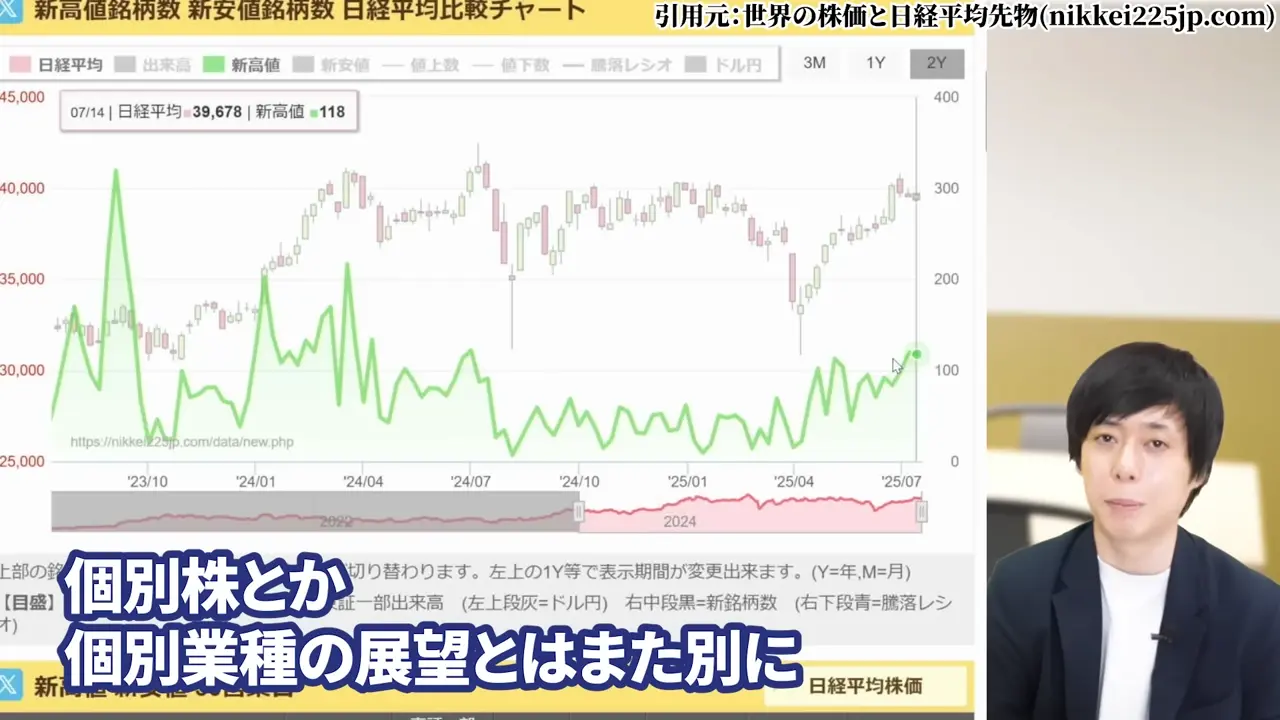

とは言え市場全体の温度計である騰落率が過熱して、好調なサインである新高値銘柄の数もだいぶ増えてきています。

銀行業界だけでなく、製造業など、個別銘柄の有望さとまた別に、市場全体が加熱して株価が急落して安くなるタイミング。

やはりそこを狙っていく必要があるので、今日はそこまで触れませんでしたが、個別株とか個別業種の展望とはまた別に、マーケット全体が急落してる時に買う、

これを徹底する、その為にはどうすれば良いか、今の内に準備しておくことが肝要と考えています。

まとめ|銀行株投資の最終判断

銀行株は、この1年間は昨年の8月5日と今年の4月7日にだけ株を買ってれば、ほぼ全ての銘柄で「ガチホのまま大きなリターンを得られた…。」とお考えになる方もいらっしゃると思いますが、

現実はそう単純ではありません。

だからこそしっかりとタイミングを見極めることが重要です。

結論をまとめますと

- 長期保有者の方:何も気にする必要なし、継続保有で問題ないと考えています。

- 新規投資を検討の方:高配当狙い・キャピタルゲイン狙いとも現状は、あまりおすすめしません。

- 重要なポイント:市場の温度感と個別銘柄の有望さを分けて考えることが大切です。

銀行株は日本のインフラとして長期的には有望です。

しかし、私は今この瞬間の新規投資には慎重になるべきタイミングだと考えています。

市場全体の動向を見極めながら、より良い投資機会を待つことが賢明と考えています。

株式会社RES代表取締役/Youtube Trade Labo配信者 児玉一希 のメディア出演情報

児玉一希のメディア出演情報 日経CNBC「昼エクスプレス」

2025年7月24日(木)放送の日経CNBC「昼エクスプレス」に、。

下記リンクより視聴が可能です。

https://online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/59915

2025年7月24日(木)放送の日経CNBC「昼エクスプレス」に、。

下記リンクより視聴が可能です。

https://online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/59915

児玉一希のメディア出演情報 ビジネス映像メディア PIVOT「マーケット超分析」

児玉一希のメディア出演情報 松井証券YouTube公式チャンネル

児玉一希のメディア出演情報 「Live News イット!」県内ニュース(テレビ静岡)

2024年9月14日(土)に放送された「Live News イット!」の県内ニュース(テレビ静岡)にて、株式会社RES代表 児玉一希が講師として登壇した講座「投資YouTuberから学ぶ 女性向け投資のキホン講座」(企画協力:テレビ静岡)についてご紹介いただきました。当記事管理者・著者情報 株式会社RES代表取締役/Youtube Trade Labo配信者 児玉一希 プロフィール

東京都立大学(旧・首都大学東京)卒業後、2014年に新卒でリクルートグループへ入社。営業職としてキャリアをスタートするも、当初は思うような成果を上げることができず、2年後に転職を決意。

2016年、金融教育を手がける企業に転職し、投資家の講演運営に携わる中で、株式投資をはじめとする各種投資について学ぶ機会を得る。

その過程で、投資と教育の分野に対する関心が高まり、自らも教育事業に携わるようになる。これまでに直接指導を行った受講者は累計2万人を超える。

2020年には、株式会社RESの代表に就任し、お金や投資を学ぶための学校(現:「マネバ」)を創設。

さらに、2022年にはYouTubeチャンネル「Trade Labo」を開設し、株式市場や個別株の分析に関する情報発信を開始。投資に関心を持つきっかけとなる場を提供している。